Worum es hier geht:

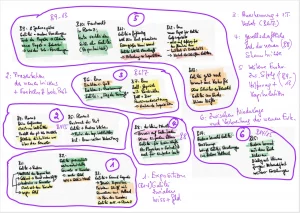

Da wir sehr stark in Bildern denken und uns so auch alles am besten merken können, beginnen wir mit einer einfachen Übersicht über die Abfolge der Bilder bzw. Szenen des Stückes.

Sie sind zunächst einfach linear angeordnet, fordern aber natürlich schon heraus, sie auch in der Vertikalen anzuordnen: Dabei könnte man etwa zum Maßstab machen, ob die Dinge sich eher in Richtung Wissenschaftsfortschritt oder in Richtung Kirchengläubigkeit und Inquisition entwickeln.

Also: Einfach ausdrucken, zerschneiden – und dann überlegen, wie man die einzelnen Teile strukturiert darstellen kann.

Ein paar Anmerkungen zu der Übersicht

Es geht um die dramatische Entwicklung im Stück – genauer: um die Entwicklung des Konflikts zwischen den am wissenschaftlichen Fortschritt Interessierten und denen, die an der Sicherheit des Althergebrachten festhalten wollen.

Das Interessanteste ist eigentlich das 8. Bild, weil dort deutlich wird, dass es eben nicht nur um Macht geht, sondern auch um eine Art Ruhe der Seele oder Seelenfrieden. Bei aller Kritik an der Kirche darf ja die mit ihr verbundene Jenseitshoffnung nicht übersehen werden.

Selbst wenn sie irreal sein sollte, so hat sie doch den Menschen geholfen.

Wir haben hier Teile des Gesamtbildes noch entsprechend aufgeteilt und auch genauer erläutert.

Die ersten drei Szenenbilder

Szenenbild 1 – Galileis Wissenschaftsverständnis und die damit verbundenen praktischen Probleme

- Die Szene spielt in Padua, einem Ort, der zum Herrschaftsgebiet von Venedig gehört. Das bedeutet, dass es dort etwas freiheitlicher zugeht als im übrigen Italien. Zumindest wird nicht jeder an die Inquisition ausgeliefert, den man als Ketzer für gefährlich hält.

- Die Szene enthält vier Phasen:

- Zunächst macht Galilei dem jungen Andrea das neue Weltbild klar, das die bisherige kirchliche Auffassung in Frage stellt.

- Die Mutter des Jungen denkt eher praktisch und hat große Sorge, dass diese neuen Erkenntnisse sie in Schwierigkeiten bringen können – außerdem sieht sie die Geldprobleme des Gelehrten: Er soll sich lieber darum kümmern und zum Beispiel Schüler unterrichten, um an Geld zu kommen.

- Tatsächlich taucht dann ein möglicher Schüler auf, der zugleich Informationen über das gerade erfundene Fernrohr mitbringt, was Galilei später für sich nutzt.

- Am Ende kommt dann noch ein Vertreter der Universität zu Worte, der Galilei drängt, sich um mehr praktisch verwertbare Erkenntnisse zu bemühen.

- Insgesamt werden Galileis gefährliche Forschungen deutlich, zugleich aber auch sein unbedingter Glaube an die Notwendigkeiten von Veränderungen. Außerdem geht es um die das Verhältnis von Grundlagenforschung und praktisch verwertbaren neuen Erkenntnissen.

- Als Thema könnte man formulieren: Galileis Wissenschaftsverständnis und die damit verbundenen praktischen Probleme (nämlich eine mögliche Unterdrückung durch die Kirche und die Notwendigkeit des Geldverdienens)

- Noch eine kleine Anmerkung am Rande: Es wird viel darüber gestritten, ob Brecht auch in diesem Drama seine Idee des „epischen Theaters“ umgesetzt hat. Sicherlich nicht so deutlich wie etwa in „Der gute Mensch von Sezuan“. Aber immerhin gibt es ganz am Anfang eine Art Vorspruch, in dem die Szene in ihrer Bedeutung zusammengefasst wird – das ist schon mal eine Abweichung vom normalen Theaterbetrieb früherer Zeiten.

- Als Grund für Brechts Zurückhaltung beim Einsatz von Verfremdungseffekten wird der Respekt vor der realen historischen Figur angegeben. Das mag sein, muss aber in der Schule niemanden groß interessieren. Deshalb schlagen wir vor und probieren es auch aus, die Szenen mit Hintergrundplakaten zu versehen, auf denen das Vordergrundgeschehen kommentiert wird:

- So könnte man etwa Galileis Jubel über die Schiffe, die „ohne Halt und in großer Fahrt“ unterwegs sind, konterkarieren mit dem Phänomen des modernen Waren- und Personenverkehrs in Zeiten der Globalisierung mit enormen Belastungen für die Umwelt.

- Oder Galileis Frage nach dem Alter der neuen Erfindung des Fernrohrs könnte man mit dem Hinweis versehen, dass sich bei ihm hier eine Idee entwickelt, die ihm viel Geld einbringen wird – ohne Rücksicht auf die Interessen und Rechte anderer Menschen. Das gleiche Plakat könnte am Ende noch mal hochgehalten werden, wenn Galilei befriedigt feststellt: „Das bringt uns 500 Skudi.“

- Oder beim Hinweis auf das Interesse der Kaufleute an den Forschungen Galileis könnte ein vergleichbarer Fall aus heutiger Zeit im Hintergrund erwähnt werden – Stichwort: „Drittmittelforschung“.

Bild/Szene 2: Thema „Galilei zwischen materiellem Egoismus und wissenschaftlicher Zielstrebigkeit

- Galilei zeigt sich hier einträchtig mit dem Kurator, mit dem zusammen er den Mächtigen der Stadt eine angeblich von ihm gemachte Erfindung vorstellt. Dabei handelt es sich allerdings um ein Fernrohr, das gerade in Holland entwickelt worden ist und dem er nur eine andere Farbe des Futterals gibt.

- Vordergründig handelt es sich letztlich um Betrug – zumindest seine Angaben zu seiner Leistung stimmen nicht.

- Allerdings steckt bei Galilei mehr dahinter: Er hält die Verkaufsmöglichkeit für „Schnickschnack“ und die Präsentation als „Karneval“. Viel wichtiger ist es ihm, dieses Fernrohr für eine Forschungen zu nutzen – und die 500 Skudi, die er sich gewissermaßen erschleicht, geben ihm dafür die finanzielle Grundlage.

- Deutlich sind die zwei Ebenen des Geschehens: Auf der einen Seite die öffentliche der Präsentation, auf der anderen die interne mit den Gedanken Galileis, aber auch der kleinen Auseinandersetzung mit Ludovico, der ihm das Fernrohr ja mitgebracht hatte und von daher die Wahrheit kennt. Ludovico spielt mit und merkt am Ende ironisch an, dass er viel über die Funktionsweise von Wissenschaft gelernt habe – nämlich, dass es nicht nur um Wahrheit geht, sondern eben auch um Geld.

- Eine weitere Ebene bilden die Anwesenden, die die Möglichkeiten des neuen Geräts durchdenken – von solchen, die tatsächlich einen besseren Blick auf Gebäude erlauben, bis hin zu recht anrüchigen, bei denen man in die Intimsphäre von Nachbarn eindringt.

- Noch eine weitere Ebene ergibt sich im Umfeld des Dogen, des Regierungschefs der Stadt Venedig: Er spricht mit Galilei offen darüber, dass man solche finanziellen Versprechungen, wie sie mit den Möglichkeiten des Vertriebs des Fernrohrs verbunden sind, braucht, um Geld für die Wissenschaft locker zu machen. Der Kurator dagegen zeigt sich als Vertreter des neuen Kapitalismus: Nach dem Motto: Locke die Leute mit Geld u.ä., dann leisten sie auch mehr.

- Insgesamt hat die Szene die Funktion, Galileis leicht betrügerischen Umgang mit dem neuen Gerät zu zeigen, mit dem er sich aber neue wissenschaftliche Möglichkeiten verschafft. Gespannt ist man als Zuschauer darauf, wie die Verantwortlichen in Venedig damit umgehen werden, wenn der Betrug rauskommt.

- Dramaturgisch interessant sind die verschiedenen Ebenen, auf denen das neue Gerät diskutiert wird.

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- „Leben des Galilei“ – von Bertolt Brecht

https://textaussage.de/brecht-galilei-themenseite

—

- Video-Playlist

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNeMBo_UQLv0ZA60R33tPeYZX-8P5OhVB

— - Themenseite Szenenanalyse Drama

https://textaussage.de/szenenanalyse-themenseite - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts

https://textaussage.de/weitere-infos