Anmerkungen zum Gedicht „Für einen“ von Mascha Kaléko

- Gedichte können einige Schwierigkeiten machen.

- Aber man kann dagegen etwas tun.

- Methode 1: Sich Zeile für Zeile an das Verständnis heranarbeiten – und sich einfach überlegen: Was wird da eigentlich gesagt?

Und wo etwas unklar ist, kann man eigene Überlegungen anstellen – das sollte aber begründet und erklärt werden.

Aufpassen muss man bei irgendwelchen Einfällen, die einem in den Kopf kommen, aber nicht im Text stehen.

Dies Vorgehen nennt man „induktiv“, weil man sich in den Text und sein Verständnis hineinführen lässt.

— - Methode 2:

Aber Vorsicht: Mit dem Aneinanderreihen von Verständnis-Elementen ist es nicht getan.

Damit man zu einem sicheren Ergebnis kommt, muss man alle neuen Einsichten und Erkenntnisse an dem überprüfen, was vorher schon gesagt worden ist.

Das nennt man „Hermeneutik“ – d.h. man hat seinen altgriechischen Gott „Hermes“ dabei und der sorgt als Bote dafür, dass der Austausch zwischen „schon bekannt“ und „neu hinzugekommen“ passt.

- Methode 1: Sich Zeile für Zeile an das Verständnis heranarbeiten – und sich einfach überlegen: Was wird da eigentlich gesagt?

Zu finden ist das Gedicht zum Beispiel hier.

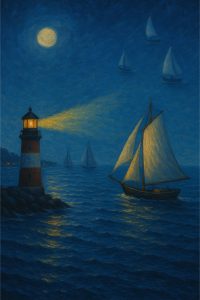

Hier schon mal ein Bild, das etwas mit dem Gedicht zu tun hat.

Es sorgt hoffentlich für ausreichende Erwartungshaltung 😉

Auswertung des Titels

- Das Gedicht macht schon durch die Überschrift „Für Einen“ deutlich, dass es für jemanden geschrieben worden ist

- und dann auch noch für „einen„

- Das sieht sehr nach Liebesgedicht aus (Deutungshypothese)

- Offen bleibt dabei erst mal, was das lyrische Ich dem „einen“ zu sagen hat. Aber man darf wohl von etwas Positivem ausgehen.

Strophe 1

Da unsere Ausführungen ziemlich lang geworden sind, stellen wir eine Kurzfassung an den Anfang.

👉 Kurz-Info zur 1. Strophe:

Das lyrische Ich beschreibt die Spannung zwischen dem offenen Meer voller Möglichkeiten und dem Hafen als Symbol für Sicherheit und Zuhause. Trotz der Notwendigkeit, hinauszugehen, wird dem Partner versichert, dass es immer eine Rückkehr gibt.

- Zu Beginn der ersten Strophe spricht das lyrische Ich zunächst von den „andern“. Das „weite Meer“ hört sich dabei zunächst durchaus positiv an als etwas Offenes, mit vielen Möglichkeiten.

- Dann kommt das „aber“- und es ist von einem „Hafen“ die Rede.

- Damit verbindet sich die Idee eines Ziels, eines Nach-hause-Kommens und auch des Sicher-Seins.

- Die letzten beiden Zeilen wollen erstaunlicherweise das Gegenüber, den Partner, beruhigen, indem darauf hingewiesen wird, dass es immer eine Rückkehr zu ihm geben werde.

- Offen bleibt die Frage, warum man sich denn überhaupt von diesem „Hafen“ entfernt.

- Man kann nur annehmen, dass es dafür Notwendigkeiten gibt. Welcher Art die sind, bleibt unklar.

- Angesichts der offensichtlich vorhandenen Ängste des Partners ist es naheliegend, dass das lyrische Ich offensichtlich immer auch wieder mal „raus muss“, wie man schön sagt.

- Wer sich in Partnerschaft auskennt, weiß um das Miteinander und Gegeneinander von Nähe und Distanz, das hier möglicherweise eine Rolle spielt.

Strophe 2

👉 Kurz-Info zur 2. Strophe:

Das lyrische Ich betont, dass Erlebnisse auf dem Meer zwar Stürme brachten, aber keine Abkehr vom Partner. Die Attraktivität der Welt wird anerkannt, doch der Hafen bleibt der wertvollere Gegenpol.

- In der zweiten Strophe geht das lyrische Ich etwas genauer ein auf das, was das „weite Meer“ an Erlebnissen mit sich gebracht hat.

- Es geht um „Stürme“, die erstaunlicherweise die „Segel leer“ ließen.

- Möglicherweise soll das deutlich machen, dass man sich nicht hat fortreißen lassen – vielleicht in eine neue Beziehung.

- Dann wird das „weite Meer“ das „bunte Meer“, was eindeutig noch attraktiver sein dürfte.

- Das bleibt so stehen,

- ihm wird am Ende nur wieder der Hafen entgegengesetzt, was offensichtlich einen höheren Stellenwert haben soll.

Strophe 3

👉 Kurz-Info zur 3. Strophe:

Mit dem Leuchtturm wird das Zuhause noch stärker hervorgehoben – es gibt nicht nur Sicherheit, sondern auch Orientierung. Der Partner wird als letztes Ziel und Halt bestätigt.

- Die letzte Strophe verändert dann den Ausgangs- und Rückkehrort, indem ein „Leuchtturm“ hinzugefügt wird.

- Das soll wohl deutlich machen, dass zu Hause eben nicht nur Sicherheit wartet, sondern auch etwas, was den Weg weist.

- Und das Du, der Partner, ist „letztes Ziel“, auf ihn läuft also letztlich alles zu.

- Die Wiederholung des „ruhig schlafen“ wird verbunden mit der Anrede „Liebster“, was die Sonderstellung des angeredeten Partners deutlich macht.

- Noch einmal geht es um die „andern“ – die drei Punkte sollen wohl deutlich machen, dass hier nachgedacht wird, um die beste Formulierung zu finden.

- „Wellenspiel“ ist eine sehr offene Formulierung: Dort ist Bewegung, aber eben auch nur Spiel.

- Am Ende dann wieder das Du als der sichere und letztgültige Hafen.

Auswertung

👉 Kurz-Info zur Auswertung:

Das Gedicht unterstreicht, dass der Partner trotz aller Abenteuer und Unruhe der letzte Halt ist. Es geht um das Spannungsfeld von Freiheit und Bindung, wobei die Bindung letztlich den Vorrang hat.

- Das Gedicht geht davon aus, dass es wohl nicht selbstverständlich ist, dass der Partner ruhig schlafen kann.

- Offen bleibt, welcher Art die Sorgen sind, die er sich machen könnte. Es muss aber wohl nicht nur mit „Stürmen“ zu tun haben, sondern auch mit dem „Wellenspiel“ des lyrischen Ichs.

- Dem lyrischen Ich ist es wohl wichtig, immer wieder zu betonen, dass der Partner als „Hafen“ das Wichtigste ist, das letzte Ziel.

- Aber ganz offensichtlich braucht das lyrische Ich auch einiges an Auslauf

- und muss sich vielleicht auch selbst deutlich machen, wohin es trotz allem und eigentlich gehört.

Vorschlag für eine Nachfrage:

„Ich habe verstanden, dass das Gedicht von einer Spannung lebt: rausfahren ins weite Meer – und immer wieder heimkehren in den sicheren Hafen. Aber was bedeutet nun diese Doppelzeile: *‚Denn all die Stürme, die mich trafen, / sie ließen meine Segel leer‘? Ich dachte, Stürme bringen doch gerade Wind und treiben das Schiff voran?“

Antwortmöglichkeit:

„Genau das macht die Stelle spannend. Normalerweise denkt man: Sturm = voller Wind in den Segeln. Hier ist es umgekehrt: Die Stürme haben nichts gebracht, sie haben die Segel leer gelassen. Im übertragenen Sinn heißt das: Das lyrische Ich hat zwar Aufregungen erlebt, vielleicht auch Gefahren, aber es hat davon keinen Gewinn gehabt, keinen wirklichen Fortschritt. Die eigentliche Kraft, die das Leben weiterträgt, blieb aus. Damit wird der Gegensatz deutlicher: das bunte Meer lockt, aber im Hafen wartet die Kraft, die Orientierung und das Ziel.“

Recherche-Tipp

Für Interessierte: Auf der folgenden Seite

https://textaussage.de/mascha-kaleko-fuer-einen-vergleich-mit-ihrer-biografie

haben wir Infos und Tipps zusammengestellt, wie man die Beziehung zwischen Gedicht und Biografie klären könnte.

Schau nach, ob sich in Mascha Kalékos Leben Spuren finden lassen, die das Bild vom „Hafen“ und „Leuchtturm“ im Gedicht verständlicher machen:

-

Informiere dich über ihre Ehe mit Chemjo Vinaver, einem Musiker, der eher weltfern und in praktischen Dingen weniger lebenstüchtig war.

-

Überlege, ob das Motiv des „Wegmüssens“ und „Zurückkommens“ sich vielleicht in ihrer Beziehung widerspiegelt – also in der Spannung zwischen seiner künstlerischen Welt und ihrer eigenen dichterischen Arbeit.

-

Prüfe auch, ob man das Bild symbolisch deuten kann: als Ausdruck ihrer verschiedenen beruflichen Dispositionen (er in der Musik, sie in der schnörkellosen Poesie).

-

Am Ende könnte man diskutieren: Spiegelt das Gedicht nur eine allgemeine Erfahrung von Nähe und Distanz – oder auch ein sehr persönliches Moment aus Kalékos Leben?

Weiterführende Hinweise

- Weitere Liebesgedichte sind hier aufgelistet.

https://www.schnell-durchblicken2.de/liebesgedichte-sammlung - Weitere Reisegedichte finden sich hier:

https://textaussage.de/reisegedichte - Ein alphabetisches Gesamtverzeichnis unserer Infos und Materialien gibt es hier.

- Eine Übersicht über unsere Videos auf Youtube gibt es hier.