Eine gut „lernbare“ Gedankenreise – Gedichte nach 1945

Wir sind gerade dabei, diese Seite zu überarbeiten – weiter unten gibt es noch die Listen, die hier vorher standen. Die neuen Teile vorne mit den verschiedenen Zeitströmungen füllen wir gerade auf.

- Wir haben uns hier selbst ein Geschenk gemacht.

- Ausgangspunkt bei uns immer: der fehlende Überblick

- Dann recherchieren und diskutieren wir solange, bis wir diesen Überblick haben.

- Und den geben wir gerne weiter.

Wir tun das in der Form einer „Gedankenreise“. Das ist ja ein einfacher Trick der Gedächtniskünstler. Die müssen sich viele Dinge merken – und dann erstellen sie im Kopf eine Reihe von Stationen. So etwas kann man sich gut merken.

Zunächst noch eine Vorbemerkung. Wir konzentrieren uns hier auf Gedichte, weil man da schnell und gut Beispiele bringen kann.

Aber diese Gedichte stehen natürlich in den entsprechenden Strömungen der Literatur allgemein – und über die hate man dann auch gleich einen Überblick.

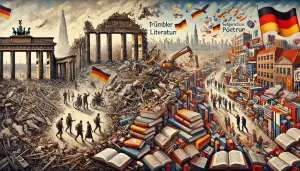

Hier schon mal ein Gesamtüberblick im Bild – wir hoffen, dass es motiviert, sich mit den verschiedenen Strömungen zu beschäftigen. 🙂

Station 1 der Gedankenreise: Trümmerliteratur (1945-1950)

Kann man sich einfach merken: NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg hatten Deutschland materiell und moralisch in eine Trümmerwüste verwandelt. Mit der musste man erst mal fertig werden.

- Merkmale:*

- Verarbeitung der Kriegserlebnisse und Traumata

- Thematisierung von Zerstörung, Leid und Hoffnungslosigkeit

- Einfache, direkte Sprache, oft ohne Pathos

- Lyrik als Mittel der Abrechnung und des Neubeginns

—

- Wichtige Autoren:*

- Wolfgang Borchert

Hier empfehlen wir: „Brief aus Russland“

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-brief-aus-russland

— - Günter Eich:

Hier empfehlen wir als Beispiel das Gedicht „Inventur“

https://textaussage.de/guenter-eich-inventur-nachdenken-ueber-das-wesentliche

— - Nelly Sachs

Hier ist zum Beispiel dieses Gedicht interessant:

„Dein Leib im Rauch durch die Luft“

https://www.deutschelyrik.de/dein-leib-im-rauch-durch-die-luft-16135.html

- Wolfgang Borchert

2. Lyrik der Nachkriegszeit (1950-1960)

- Merkmale:*

- Aufbruch und Neuanfang: Die Dichter versuchten, mit der Vergangenheit abzuschließen und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Es herrschte ein Gefühl des Aufbruchs und des Neubeginns.

- Alltagslyrik: Das Interesse an den kleinen Dingen des Lebens, dem Alltag und der unmittelbaren Erfahrungswelt wuchs. Die Lyrik wurde persönlicher und subjektiver.

- Naturlyrik: Die Natur, die in den Kriegsjahren oft als zerstört und traumatisiert erlebt wurde, wurde nun wiederentdeckt als Quelle der Hoffnung und des Trostes.

- Formale Experimente: Die Dichter experimentierten mit neuen Formen und Stilen, um ihre Erfahrungen und Gefühle auszudrücken. Es gab eine Vielfalt an lyrischen Formen, von traditionellen bis zu avantgardistischen.

- Wichtige Autoren:*

- Ingeborg Bachmann, „Alle Tage“

ein Gedicht über einen ausbleibenden Lerneffekt aus Krieg und Vernichtung

https://schnell-durchblicken.de/ingeborg-bachmann-alle-tage

— - Günter Eich, „Die Fingerspitzen“

Warnung, auf die drohende Wiederkehr des Ungeheuerlichen zu achen

Das Gedicht haben wir zum Beispiel hier gefunden.

— - Karl Krolow, „Drei Orangen, zwei Zitronen“

Da es sich um ein typisch „hermetisches“ Gedicht handelt, haben wir dazu ein

Video mit Triggerwarnung gemacht

Aber wir haben auch gezeigt, wie man kreativ so ein Gedicht aufnehmen kann.

Am Ende hatten wir eine Liebesbeziehung zwischen einem Kartenständer und einem Tafelschwamm.

https://schnell-durchblicken.de/karl-krolow-drei-orangen-zwei-zitronen-gedicht-frage-mit-triggerwarnungVideolink—

- Ingeborg Bachmann, „Alle Tage“

3. Lyrik der 68er-Bewegung (1960-1970)

- Merkmale:*

- Politisierung der Lyrik

- Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen

- Engagement für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit

- Lyrik als Mittel des Protests und der Veränderung

- Wichtige Autoren:*

- Enzensberger, Ins Lesebuch für die Oberstufe

https://schnell-durchblicken.de/klausur-enzensberger-ins-lesebuch-fuer-die-oberstufe-und-widerstand-im-roman-der-trafikant

— - Erich Fried, „Friedenshoffnung von neuem Typus“

dort auch viele weitere Gedichte dieses Autors

https://www.deutschelyrik.de/friedenshoffnung.html— - Sarah Kirsch, „Trauriger Tag“ – Interpretation eines Gedichtes, das an Rilkes „Der Panther“ erinnert

https://textaussage.de/schnell-durchblicken-sarah-kirsch-trauriger-tag

—

- Enzensberger, Ins Lesebuch für die Oberstufe

4. Lyrik der Neue Subjektivität und Postmoderne (1970-1990)

- Merkmale:*

- Vielfalt an Themen und Stilen

- Individualisierung und Subjektivität

- Reflexion über Sprache und Wirklichkeit

- Lyrik als Ausdruck persönlicher Erfahrungen und Befindlichkeiten

- Wichtige Autoren:*

Rolf Dieter Brinkmann, „Einen jener klassischen“

Beschreibung eines besonderen Moments, als ein klassischer Tango plötzlich durch eine offene Ladentür in einer ansonsten langweiligen Stadtumgebung erklingt. Dies regt das lyrische Ich an, sich das schnell aufzuschreiben.

Das Gedicht kann man gut nutzen, um die eigene Alltagswahrnehmung auch mal in ähnlicher Gedichtform zu präsentieren.

https://schnell-durchblicken.de/rolf-dieter-brinkmann-einen-jener-klassischen

—- Das Gedicht von Brinkmann kann man gut vergleichen mit:

Durs Grünbein: Nullbock – Subjektivität als Egozentrik

https://schnell-durchblicken.de/durs-gruenbein-nullbock

— - Jürgen Theobaldy, „Schnee im Büro“

Ein Gedicht, das alle kritisch lesen sollten, die gerne für sich die realen Voraussetzungen für ein Leben unter Palmen schaffen wollen.

Oder die einfach mal sehen wollen, dass das, was Dichter schreiben, auch nicht klüger sein muss als das, was man sich gegenseitig vorstöhnt.

Allerdings klingt das schöner, wenn es in Gedichtform präsentiert wird.

https://schnell-durchblicken.de/juergen-theobaldy-schnee-im-buero

— -

Olaf N. Schwanke, „Fußgängerzone“

https://textaussage.de/olaf-schwanke-fussgaengerzone - Nadja Küchenmeister, „staub“

- Das Gedicht schildert eine beklemmende Szenerie voller Stille, in der das lyrische Ich zwischen Alltagsgeräuschen, Erinnerungen und einem Gefühl der Isolation gefangen ist.

- Die wiederholte Erwähnung von „Staub“ symbolisiert Vergänglichkeit und Stillstand, während die Identifikation mit einer erschöpften Wespe ein Gefühl der Gefangenschaft und Ohnmacht verdeutlicht.

- Besonders eindrucksvoll ist die düstere Atmosphäre, die durch fragmentarische Sprache, bedrohliche Bilder wie die Gestalt mit dem stumpfen Messer und subtile Geräusche verstärkt wird.

https://schnell-durchblicken.de/nadja-kuechenmeister-staub

—

5. Gegenwartslyrik (ab 1990)

- Merkmale:*

- Pluralität und Heterogenität

- Thematisierung von Globalisierung, Migration und Identität

- Experimentelle Formen und neue Medien

- Lyrik als lebendiger Teil der gegenwärtigen Kultur

- Wichtige Autoren:*

- Nico Bleutge

- Ulrike Draesner

- Jan Wagner

Jan Wagner, Unterwegs im Nebel

https://schnell-durchblicken.de/jan-wagner-unterwegs-im-nebel

—

Teil 1: Verarbeitung der Wende von 1989/90

Lutz Rathenow, „Dezember 1989“ – Unsicherheit in der Umbruchssituation

https://schnell-durchblicken.de/lutz-rathenow-dezember-1989

—

Kurt Drawert, „Zustandsbeschreibung. Zwischenbericht (1993)

Eine eindringliche Beschreibung einer verlorenen Identität, die die zurückliegenden Jahre nur als „Schleifspur“ betrachten kann.

https://schnell-durchblicken.de/kurt-drawert-zustandsbeschreibung-zwischenbericht

—

Jürgen Rennert, Mein Land ist mir zerfallen

Das Gedicht „Mein Land ist mir zerfallen“ von Jürgen Rennert setzt sich mit dem Niedergang, ja Untergang des eigenen Landes auseinander.

Das lyrische Ich denkt über die Beziehung zu seinem Land nach und zeigt dabei eine ambivalente (schwankende) Haltung zwischen Identifikation und Entfremdung.

https://schnell-durchblicken.de/juergen-rennert-mein-land-ist-mir-zerfallen

Yaak Karsunke, „zur schönen aussicht“

Ironische Darstellung der Selbstbefreiung der Täter von ihrer Schuld.

https://schnell-durchblicken.de/yaak-karsunke-zur-schoenen-aussicht

Zusätzliche Informationen:

- Die genannten Phasen sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt, und es gibt Überschneidungen und Wechselwirkungen.

- Die Entwicklung der deutschen Lyrik ist eng verbunden mit den gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Entwicklungen der jeweiligen Zeit.

- Die Lyriklandschaft in Deutschland ist reich und vielfältig, mit einer Vielzahl von Autoren und Strömungen.

Teil 2: Sogenannte „Transit-Poesie“ – vor allem Durs Grünbein

Durs Grünbein, „Inside out inside-in“ als Beispiel für „Transit-Poesie“

Vorstellung eines mal wieder ganz neuen Konzepts, das allerdings vergisst, dass die Modernität von heute morgen schon der „Schnee von gestern“ sein kann.

Aber es lohnt sich, über jeden dieser neuen Ansätze nachzudenken und zu diskutieren – vielleicht bringt es einen ja selbst dann auf eine eigene, ganz „moderne“ Sicht auf die Dinge und besonders die Literatur.

https://schnell-durchblicken.de/durs-gruenbein-inside-out-inside-in-als-beispiel-fuer-transit-poesie

Und sind wir früher noch genauer auf das Gedicht eingegangen.

https://textaussage.de/durs-gruenbein-inside-out-outside-in

—

Eine aktuellere Auseinandersetzung mit diesem Gedicht findet sich hier:

https://schnell-durchblicken.de/durs-gruenbein-inside-out-inside-in-als-beispiel-fuer-transit-poesie

- Der Transit-Poesie wird auch noch zugeordnet:

wobei hier mit Sprache und Ideen doch recht extrem und experimentell gespielt wird.- Thomas Kling, „Manhattan Mundraum“

https://schnell-durchblicken.de/thomas-kling-manhattan-mundraum

— - Thomas Kling, „Manhattan Mundraum II“

https://schnell-durchblicken.de/thomas-kling-manhattan-mundraum-ii-mit-vergleich

—

- Thomas Kling, „Manhattan Mundraum“

Hier kommt die „alte“ Übersicht.

Zu dieser Sammlung von Gedichten aus der Zeit nach 1945

Wenn das Thema „Nachkriegsliteratur“ im Deutschunterricht behandelt wird, sind natürlich Gedichte aus der Zeit nach 1945 interessant. Wir stellen hier mal die wichtigsten zusammen, um einen Überblick zu ermöglichen.

Auswertung der Literaturgeschichte von Forster und Riegel

Die „Deutsche Literaturgeschichte, Band 11: Heinz Forster und Paul Riegel, Die Nachkriegszeit 1945-1968, dtv 1995 führt die folgenden Gedichte auf:

-

- Günter Eich, „Inventur“:

Eine Art Bestandsaufnahme, was ein deutscher Soldat nach Kriegsende noch an ‚Wertsachen“ bei sich finden konnte. Bezeichnend die Zeilen: „Die Bleistiftmine / lieb ich am meisten: / Tags schreibt sie mir Verse, / die nachts ich erdacht.“

— - Günter Eich, „Latrine“:

Beschreibung einer Situation, in der das Lyrische Ich auf einem behelfsmäßigen Klo sitzt und feststellt: „Irr mir im Ohr schallen / Verse von Hölderlin.“

— - Günter Eich, „Die Häherfeder“

Das Lyrische Ich sieht sich schon fast auf romantische Weise (!!!) der Natur nah und glaubt dabei, einem Geheimnis „näher“ zu sein, „das nicht ins Bewusstsein reicht.“

Dieses Gedicht ist natürlich besonders interessant, um es mit Vorstellungen der Romantik zu vergleichen.

— - Günter Eich, „Tage mit Hähern“

Hier wird das Motiv wieder aufgenommen, diesmal aber negativer ausgestaltet, indem es zum Beispiel im völligen Gegensatz zum vorigen Gedicht:

„Der Häher warf seine blaue / Feder in den Sand.“

jetzt heißt:

„Der Häher wirft mir / die blaue Feder nicht zu“

Und am Ende:

„Ungesehen liegt in der Finsternis / die Feder vor meinem Schuh.“

— - Günter Eich, „Botschaften des Regens“

Präsentiert wird eine sehr urtümlich wirkende Weitergabe von Nachrichten, „eingeschleppt wie eine Krankheit, / Schmuggelgut, dem überbracht, / der es nicht haben will -“

Es geht um „Botschaften der Verzweiflung“ und „Botschaften der Armut“, vor allem auch „Botschaften des Vorwurfs“, von denen sich das Lyrische Ich aber distanziert: „Es kränkt mich, dass sie an mich gerichtet sind, / denn ich fühle mich ohne Schuld.“

Man hat den Eindruck, dass das Lyrische Ich sich hier selbst so was wie Mut zuspricht.

Es erinnert an den Anfang von Kafkas „Der Nachbar“.

— - Ingeborg Bachmann, „Die gestundete Zeit“

Die zentrale Botschaft ist die Warnung: „Es kommen härtere Tage“, auf die man sich vorbereiten soll.

Konkretisiert wird das nur in sehr dunklen, aber wirkmächtigen Bildern, etwa einer Geliebten, der der Sand „um ihr wehendes Haar“ steigt.

— - Ingeborg Bachmann, „Fall ab, Herz“

Das Gedicht enthält einen vielfältig vorgetragenen Appell, Abschied zu nehmen. Das menschliche Leben erscheint als ziemlich bedeutungslos.

— - Ingeborg Bachmann, „Ihr Worte“

In dem 1961 entstandenen Gedicht wird die Sprachproblematik thematisiert. Letztlich ein Appell, sich der „Wortbegier“ zu verweigern – zumindest eine Pause zu machen.

— - Ingeborg Bachmann, „Keine Delikatessen“

Das Gedicht enthält ein Plädoyer, sich der traurigen sozialen Wirklichkeit der einfachen Menschen zu stellen – und nicht nur in „Delikatessen“ der Sprache für eine schmale Schicht der Gebildeten zu schwelgen.

— - Gottfried Benn, „Verlorenes Ich“

Präsentiert wird „das in Raum und Zeit verlorene, heimat- und orientierungslos gewordene Ich“ – wie es die Autoren des Bandes bezeichnen – und das passt zu dem Einstieg, in dem ein „Verlorenes Ich“ präsentiert wird, „zersprengt von Stratosphären“, also der Ungeheuerlichkeit der Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft.

Resignierend stellt das Lyrisch Ich fest: „Die Welt zerdacht“ – „die Mythe log“.

— - Gottfried Benn, „Gedicht“

Eine wunderbare Beschreibung der Arbeit des Schriftstellers an seinem Text, der „aus stillem, trauerndem Gefühl“ entsteht – geschaffen von einem, der die „Flammen“ hütet.

— - Gottfried Benn, „Ein Wort“

eine Gegenüberstellung des ungeheuerlichen Moments, in dem „aus Chiffren“ „erkanntes Leben“ und „jäher“ Sinn steigen – und der Schluss-Situation: „und wieder Dunkel, ungeheuer, / im leeren Raum um Welt und Ich.“

— - Gottfried Benn, „Reisen“

Auch dieses recht bekannte Gedicht ist hier aufgenommen worden, das am Ende feststellt: „Ach, vergeblich das Fahren!“ Es bleibt nur „das sich umgrenzende Ich.“

— - Gottfried Benn, „Kann keine Trauer sein.“

Ausgehend von der Todessituation großer Dichter wird festgestellt: „Wir tragen in uns Keime aller Götter“ – aber am Ende ist da nur ein „Wallen, namenlos, ein Huschen“.

— - Hans Magnus Enzensberger, „ins lesebuch für die Oberstufe“

dieses sehr bekannte Gedicht fordert die Leser auf, sich auf schwierige Zeiten einzustellen, in denen man „die tägliche schmutzige Rettung“ lernen muss – mit dem Ziel „in die lungen der macht zu blasen / den feinen tödlichen Staub, gemahlen / von denen, die viel gelernt haben, / die genau sind, von dir.“

Das kann man gut vergleichen mit Brechts Parabel „Maßnahmen gegen die Gewalt“.

— - Hans Magnus Enzensberger, „anweisung an sisyphos“

Ausgegangen wird von dem grausam bestraften Übeltäter aus dem griechischen Sagenschatz. Aufgerufen wird zu einer Art Widerstand: „lab dich an deiner ohnmacht nicht, / sondern vermehre um einen zentner / den zorn in der welt, um ein Gran.“

— - Hans Magnus Enzensberger, „bildzeitung“

Das Gedicht wendet sich zum einen an typische Bildzeitungsleser der damaligen Zeit und entlarvt dann die falschen Versprechungen, die seiner Meinung nach diesen Menschen gemacht werden.

— - Hans Magnus Enzensberger, „candide“

Das Gedicht setzt sich mit der Hauptgestalt eines Romans von Voltaire aus der Zeit er Aufklärung auseinander. Für die Autoren ist dieses Gedicht eine „Zwiesprache mit diesem liebenswerten Aussteiger“.

— - Hans Magnus Enzensberger, „das ende der eulen“

Das Gedicht präsentiert eine sehr frühe Auseinandersetzung (1960) mit verschiedenen Aspekten der Umweltzerstörung. Das lässt sich natürlich gut mit Gedichten aus der Zeit des Expressionismus vergleichen – man denke etwa an „Weltende“ von van Hoddis.

— - Hans Magnus Enzensberger, weiterung“

Das Gedicht setzt sich auseinander mit Brechts Bitte um Nachsicht gegenüber der Vätergeneration, wie sie in „An die Nachgeborenen“ formuliert wurde. Enzensberger denkt hier weiter, wenn es eben überhaupt keine Nachgeborenen mehr gibt.

— - Paul Celan, „Todesfuge“

In sehr wirkmächtigen Bildern wird auf das Leben und Sterben in den Vernichtungslagern der NS-Zeit eingegangen.

— - Paul Celan, „Tenebrae“

Das Gedicht nimmt Verse von Hölderlin auf, die der Gefahr immer auch „das Rettende“ zugesellen und stellt das im Hinblick auf die Judenverfolgung in Frage.

— - Paul Celan, „Tübingen, Jänner“

Hier geht Celan auf das Verstummen des Dichters Hölderin in seiner Geisteskrankheit ein und nutzt das „für eine Reflexion über die Möglichkeiten dichterischen Sprechens“ – so die Autoren der Literaturgeschichte.

Das Gedicht endet mit der Feststellung, dass ein Mensch, der heute „mit / dem Lichtbart der / Patriarchen“ zur Welt käme, „nur lallen und lallen“ dürfte.

— - Paul Celan, Sprachgitter“

Hier wird der Sprache die Funktion eines Gitters zugesprochen, das gleichzeitig – wie in früheren Klöstern – das Sprechen ermöglicht und behindert.

— - Paul Celan, „Weggebeizt“

Auch hier geht es um das Wesen der dichterischen Sprache, die als „Atemkristall“ einem Menschen ermöglicht, „ein unumstößliches / Zeugnis“ zu geben.

- Günter Eich, „Inventur“:

Auswertung der Sammlung von Echtermeyer

Echtermeyer, Deutsche Gedichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Neugestaltet von Benno von Wiese

Wir verwenden hier die Ausgabe von 1981:

- Karl Krolow, „Drei Orangen, zwei Zitronen“

Ausgehend von einer Art Stillleben entstehet „ein genaues / Wunder“, ein „Mathematisches Entzücken“. Am Ende gibt es einen Verweis darüber hinaus: „Alter Sinn gurrt wie ein Tauber.“

Hier dürfte es reizvoll sein, dieses Gedicht mit „Inventur“ von Günter Eich zu vergleichen.

— - Karl Krolow, „Robinson I“

Das Gedicht geht aus von der Sehnsucht des einsamen Schiffbrüchigen und stellt am Ende fest: „Jetzt lebe ich nur noch / In Gesellschaft mit dem Ungehorsam / Einiger Worte.“

— - Christa Reinig, „Robinson“

Dies Gedicht zeigt, wie ein Mensch, mit der Einsamkeit klarzukommen versucht. Es gelingt ihm, das zu erfinden, was er zum Überleben braucht. Am Ende scheitert er aber in einem wesentlichen Punkt: „kratzt mit einer muschelkante / seinen namen in die wand / und der allzu oft genannte / wird ihm langsam unbekannt.“

— - Ingeborg Bachmann, „Anrufung des Großen Bären“

Ein Gedicht, das man sehr gut vergleichen kann etwa mit „Der Gott der Stadt“ von Georg Heym, weil hier eine überweltliche Macht in Form eines großen Tieres die Existenz bedroht.

— - Nelly Sachs, „Chor der Geretteten“

Ein Gedicht, das man gut als Ergänzung zu „Todesfuge“ von Paul Celan nehmen kann, weil es – wie die Überschrift schon andeutet, aus der Perspektive des Danach auf die Schrecken des Massenmords zurückblickt – mit dem Schlussakzent: „Aber zusammen hält uns nur noch der Abschied, / Der Abschied im Staub / Hält uns zusammen.“

Für uns am schönsten die Stelle:

„Zeigt uns langsam eure Sonne.

Führt uns von Stern zu Stern im Schritt.

Laßt uns das Leben leise wieder lernen.

Es könnte sonst eines Vogels Lied,

Das Füllen des Eimers am Brunnen

Unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lassen

Und uns wegschäumen “

—

Das lyrische Ich will mit den letzten Zeilen deutlich machen, dass schon einfache Dinge des Alltags ganz plötzlich all den Schmerz aufbrechen lassen könnten, der eben schlecht versiegelt ist. Und das „weg chäumen“ bedeutet dann, dass man in einer solchen Situation untergeht.

Stattdessen will das lyrische Ichb ja gerade eine langsame Herangehensweise an eine wieder schöner gewordene Welt. Man wird hier erinnert an Menschen in der Wüste, die man kurz vor dem Verdursten gerettet hat. Die darf man auch nicht einfach mit Wasser abfüllen, sondern muss sie langsam wieder an das Trinken gewöhnen.

— - Nelly Sachs, „Völker der Erde“

Mahnung, mit der Sprache verantwortungsvoll umzugehen.

— - Hilde Domin, „Seids gewesen, seids gewesen“

Ausgehend von diesem Zitat aus Goethes „Zauberlehrling“ denkt das Gedicht über „der Erde letzter Tag“ nach und fragt sich am Ende, ob die „Zünder der letzten Lunte“ vielleicht „Maden der Ewigkeit“ sind, also neues Leben hervorbringen, auch wenn es anfangs nicht schön aussieht.

— - Peter Huchel, „Soldatenfriedhof“

Das Gedicht präsentiert in einer Vision das gespenstische Leben der Opfer des Krieges „Nach dem Abendappell“. Eindrucksvoll wird das ungelebte Leben dieser Menschen zum Vorwurf an die, die sie um einen Teil ihres Lebens betrogen haben.

— - Stephan Hermlin, „Die Vögel und der Test“

Das Gedicht bezieht sich auf die Atomversuche nach dem Zweiten Weltkrieg, die die Vögel zwingen, ihren Kurs zu ändern: „Da suchten sie nach neuen, sanfteren Ländern“ – und dann die Schlussmahnung: „Lasst diese Änderung euer Herz erschüttern…“

Gedichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Klett: 1989

- Peter Huchel, „Chausseen“ (1963)

Ein Gedicht, das vom Inhalt und von der Tonlage her viele Ähnlichkeiten mit vergleichbaren Gedichten aus der Zeit des Expressionismus aufweist, allerdings auf die strenge Form verzichtet, die im Expressionismus erstaunlicherweise meist beibehalten wurde.

Schon die erste Zeile „Erwürgte Abendröte“ lässt keine Wünsche offen, was Anklänge an die Gewaltbilder des Expressionismus angeht. Auch der „Acker, /der mit den Augen erschlagener Pferde / den brennenden Himmel sah“ passt gut in die Zeit um den Ersten Weltkrieg herum.

Und im gleichen Stil geht es weiter. Ein Vergleich lohnt sich also.

Siehe die Sammlung expressionistischer Gedichte

https://www.endlich-durchblick.de/schnell-und-sicher-verstehen-gedichte-des-expressionismus/

Dort gibt es jede Menge Unterseiten, die wichtige Gedichte des Expressionismus vorstellen.

Wer noch mehr möchte …

- Fragen und Anregungen können auf dieser Seite abgelegt werden:

https://textaussage.de/schnelle-hilfe-bei-aufgaben-im-deutschunterricht - Ein Verzeichnis aller unserer Themenseiten findet sich hier:

https://textaussage.de/themenseiten-liste - Ein alphabetisches Gesamtverzeichnis unserer Infos und Materialien gibt es hier:

https://textaussage.de/stichwortverzeichnis - Unser Videokanal auf Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCSsVID93txXLyKfO5UuL6Og