Eine Kurzgeschichte aus dem Land, wo der Humor blüht

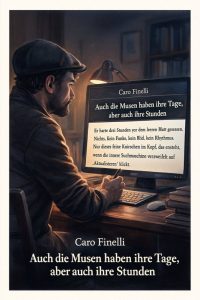

Caro Finelli

Die Muse kommt, wann sie will

Und manchmal dann, wenn man gar nicht mehr mit ihr rechnet

Er hatte drei Stunden vor dem leeren Blatt gesessen.

Nichts. Kein Funke, kein Bild, kein Rhythmus.

Nur dieses feine Knirschen im Kopf, das entsteht, wenn die innere Suchmaschine verzweifelt auf „Aktualisieren“ klickt.

Gegen halb acht gab er auf.

Er zog die Jacke an, murmelte etwas von „Schaffenspause“ – meinte aber „Flucht“ – und ging in seine Stammkneipe, wo das Licht immer ein wenig zu gelb war und die Gäste ein wenig zu grau. Heute war kaum jemand da. Der Zapfhahn glänzte wie frisch poliert, als müsse er wenigstens irgendetwas in diesem Raum ordentlich machen.

Am Tresen saß Jonas, ehemaliger Germanistikstudent, inzwischen professioneller Studienabbrecher mit Spezialgebiet Weltschmerz.

„Schlechter Tag?“ fragte er, ohne aufzusehen.

„Der schlechteste“, antwortete der Dichter.

„Ich sitze vor einem weißen Blatt und das weiße Blatt sitzt vor mir. Und es gewinnt.“

Jonas nickte mit einer Art Mittrauer, die nur Menschen zeigen können, die Rilke zu früh gelesen haben.

Sie redeten eine Weile.

Über Inspiration.

Über Erwartungen.

Über das Stillehalten der Gedanken, damit sich vielleicht ein Satz nähert wie ein scheuer Vogel.

Nichts half.

Der Wirt stand reglos hinter dem Tresen, hörte mit halbem Ohr zu und polierte Gläser mit der Art fatalistischer Ruhe, die Menschen entwickeln, die zu viele Dramen anderer Leute angehört haben.

Nach zwanzig Minuten sagte der Dichter:

„Vielleicht ist meine Muse gestorben.“

Der Wirt stellte das Glas ab.

Langsam, fast feierlich.

Dann drehte er sich um, sah den Dichter an und sprach den Satz, der alles veränderte:

„Auch eine Muse hat halt ihre Tage.“

Es war, als wäre im Kopf des Dichters ein Feuerzeug aufgeklappt worden.

Er erstarrte.

Dann hob sich eine Augenbraue.

Dann beide.

Dann ging ein Leuchten über sein Gesicht, als hätte jemand im Hintergrund die Spotbeleuchtung eingeschaltet.

„Das… das ist es!“, rief er.

Er griff in die Tasche, warf einen viel zu großen Geldschein auf den Tresen und rannte zur Tür.

Hinter ihm rief der Wirt: „Willst du nicht auf dein Wechselgeld warten—?“

Doch es war zu spät.

Draußen blieb der Dichter stehen, riss einen Bierdeckel aus der Tasche, suchte hektisch nach einem Stift, fand einen, verlor ihn wieder, fand ihn noch einmal – und schrieb, so schnell er konnte:

Auch eine Muse hat halt ihre Tage.

Er hielt den Bierdeckel hoch wie eine Reliquie.

Er lachte.

Er lief davon, um diese Zeile in Sicherheit zu bringen, bevor sie wieder davonfliegen konnte.

Der Wirt sah ihm nach und schüttelte den Kopf.

Jonas nippte an seinem Bier und sagte leise:

„Manchmal reicht ein Satz.“

Der Wirt nickte, hob ein neues Glas und murmelte:

„Und manchmal reicht eine Muse, die zufällig vorbeikommt.“

Dann beugte er sich vor und fügte leise hinzu:

„Und solltest du doch noch Lehrer werden, vielleicht findest du diese Geschichte später mal im Deutschbuch.“

Jetzt war es Jonas, der spürbar größer wurde: „Und ich weiß jetzt, wozu Literatur gut ist.“

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- „Kreatives Schreiben“

https://textaussage.de/kreativ-im-deutschunterricht-themenseite - Infos, Tipps und Materialien auf Youtube zum Thema „kreatives Schreiben“

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNeMBo_UQLv3dYx3OHA0Gtvs9pb3kc0SI

— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts

https://textaussage.de/weitere-infos