Erich Kästner, „Eine Frau spricht im Schlaf“ – Wie „knackt“ man ein solches Gedicht?

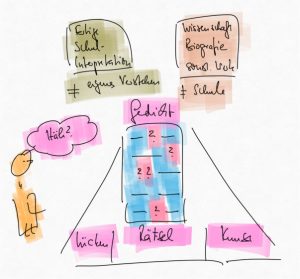

In der Schule, aber auch darüber hinaus, stößt man immer wieder mal auf schwierige Texte. Das ist verständlicherweise besonders bei Gedichten der Fall – denn die sind sowieso „lückenhaft“ und häufig auch noch „verrätselt“.

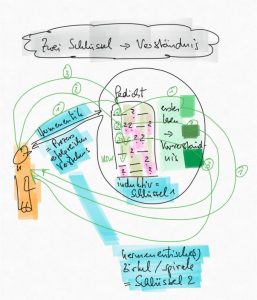

Da hilft am besten die Methode der „Hermeneutik“, bei der man mit einem Vorverständnis beginnt und dieses dann immer wieder am Text des Gedichtes überprüft. Dabei ergeben sich dann mehr oder weniger leichte Veränderungen – manchmal versteht man ein Gedicht aber auch erst, wenn man an seinem Ende angelangt ist.

Wer mehr über „Hermeneutik“ wissen will, wird hier fündig:

https://www.endlich-durchblick.de/hilfen-im-fach-deutsch/fragen-%C3%BCber-fragen/induktiv-und-hermeneutisch-zwei-wege-zur-sicheren-interpretation/

Wir zeigen hier mal, wie der hermeneutische Prozess des Verstehens durch „Gespräch mit dem Text“ (Unser Verständnis ist immer eine Antwort auf den Text, die dann wieder zur Frage wird) zu einem immer besseren Verständnis führt, das am Ende richtig sein muss, wenn sich nicht nachträglich etwas findet, was man nicht genug beachtet hat.

Diese Methode sollte in der Schule die „primäre“ sein, denn Schule hat nicht die Aufgabe, Wissenschaftler im Umgang mit Gedichten herauszubilden, sondern – im besten Falle – „Liebhaber“, die aber genau hinsehen und ihre Gedanken und Empfindungen nachvollziehbar anderen mitteilen.

Die zwei Tripps: induktiv und hermeneutisch

- Immer wieder stößt man auf besonders schwierige Texte

Und dann ist die größte Gefahr, dass man sich zu schnell eine Meinung bildet, die man dann hartnäckig verfolgt und die sich im Nachhinein als verkehrt herausstellt.

Das ist ja geradezu eine traumatische Erfahrung von Schülern wenn sie mit Gerichten konfrontiert werden.

Denn diese Texte haben zwei oder auch sogar drei besondere Probleme,- sie sind häufig sehr kompakt, ja verkürzt beziehungsweise lückenhaft.

- Zum anderen sind sie häufig auch noch absichtlich oder unabsichtlich verrätselt.

- Am Ende kommt noch hinzu, dass sie auch sehr stark mit künstlerischen Mitteln arbeiten und die haben ja gerade die Aufgabe, etwas besonderes zu präsentieren und alles Besondere ist ungewöhnlich und erhöht damit die Schwierigkeit des Verständnisses.

- Glücklicherweise gibt es zwei Methoden, die mit einiger Sicherheit zum gewünschten Ziel führen.

- Das ist zum einen die so genannte Hermeneutik

- und das andere ist das induktive erfahre Verfahren.

- Wir werden gleich an einem Beispiel zeigen, was damit gemeint ist und wie es funktioniert.

- Alles beginnt damit, dass man nach dem ersten oder zweiten Lesen des Textes sich eine vorläufige Meinung bildet, was das Gedicht aussagen könnte.Schüler kennen vielleicht den Begriff Deutungshypothese und genau das ist das, was in der Hermeneutik ein Vorverständnis genannt wird. In beiden Fällen geht es um

- Deutung oder Verständnis

- und zum anderen geht es um eine Hypothese, etwas Vorläufiges.

- Denn an so eine Erkenntnis kann man nur herankommen, indem man sich gewissermaßen langsam an sie heranrobbt.

Es gibt zwei Videos zu diesem Thema:

Zunächst ein Video, indem auf die beiden Schlüssel zum erfolgreichen Interpretieren auch schwieriger Gedichte verwiesen wird, nämlich Hermeneutik und Induktives Vorgehen:

https://youtu.be/WRc4jmO6e6o

Und dann ein Video, in dem wir die beiden Methoden auf Kästners Gedicht anwenden:

Nun eine genauere Analyse des Gedichtes

- Gleich zu Beginn des Gedichtes wird deutlich, dass es der Herzschlag ist, vor dem sich jemand nachts erschreckt. Es bleibt offen, ob es normaler Herzschlag ist oder einer, der zum Erwachen geführt hat, also unnormal ist.

- Es folgt eine Begründung, nämlich eine erstaunlicherweise lachende Frau neben ihm im Bett. Auch hier wieder eine Unklarheit, was das mit dem Jüngsten Tag zu tun hat. Das ist ja normalerweise ein Tag der Entscheidung, des Gerichts, der Endgültigkeit. Wichtig auch hier: Es kommt ihm erst mal nur so vor.

- Die Verwirrung für den Leser setzt sich fort, denn er hört die Frau klagen – und sie schläft trotzdem – aber auch das fühlt er nur. Es wird immer deutlicher, dass sich hier wohl viel, wenn nicht alles im Bewusstsein des Mannes abspielt.

- Dann wird es noch vertrackter, weil es sich um ein Dunkel handelt, indem er Worte sieht, die sie im Schlaf ruft.

- Wagen wir ein hypothetisches Zwischenfazit, eine Deutungshypothese: Hier geht es gar nicht um die vorgestellte Realität, sondern alles macht mehr Sinn, wenn man es auf die Situation des Paares ganz allgemein überträgt:

- Ihre Beziehung ist an einem entscheidenden Punkt angelangt: Sein Herz klopft, sie lacht darüber, weint aber auch – und beide liegen in einem Beziehungsdunkel.

- Diese Strophe passt zur These und verstärkt sie damit. Offensichtlich sieht auch die Frau – zumindest in den Gedanken des Mannes – den jüngsten Tag auf sich persönlich zukommen, als Tod – und wohl als Tod in der Liebe.

- Dieses Weinen kommt jetzt nicht aus dem Dunkel, sondern aus dem Keller, also ganz tief im Haus der Seele, wo man eben unangenehme Dinge auch einmauert – und jetzt kommen sie im Schlaf heraus.

- Das Töten wird hier durch die Vorstufe, den Hass, verstärkt,

- was dann wieder auf interessante Weise erklärt wird: Offensichtlich liebt diese Frau ihren Mann oder will zumindest nicht gerne ohne ihn weiterleben – sie glaubt angeblich, so glaubt der Mann zumindest, dass er gerade diese Zugehörigkeitssehnsucht nicht aushält und sie deshalb „nicht weiterleben lassen“ will – zumindest als glücklicher Mensch.

- Es erfolgt jetzt aus der Sicht des Sprechers eine Zwischenbilanz, die das gespensterhaft-Unwirkliche hervorhebt.

- Auch wird unsere Vermutung verstärkt, dass es sich hier um „Gespenster“ handelt, die „sich vor sich selber fürchten“ – also ein weiteres Signal, dass sich alles im Kopf des Mannes abspielt – sogar die Gegenseite ist hier fantasiemäßig eingebunden.

- Das schon angesprochene Dunkel wird verstärkt durch Signale wie „Nacht“, „schwarz“ und vor allem „ohne Fenster“ – es gibt also keine Möglichkeit, aus diesem beengten Raum hinauszublicken, einen anderen Blickwinkel zu bekommen.

- Es ist klar, dass dem Mann hier „nicht zum Lachen“ ist – zu viel Negatives hat er in sich aufgebaut.

- Dann das nächste scheinbare Rätsel, nämlich die Frage der Wahrheit der Träume. „Sollen“ muss hier wohl so viel heißen wie: „Sagt man“ oder „Wird als allgemeine Erfahrung verkauft“.

- Darauf geht das Lyrische Ich, das wohl weitgehend identisch ist mit dem Mann im Bett – also eine Art personale Erzählhaltung in einem Gedicht, sehr interessant, nicht weiter ein, sondern stellt die entscheidende Frage und beantwortet sie wohl auch negativ: Hier kann nichts gemacht werden, denn es gibt ja auch keine Fenster.

- Das Ende ist der Verzicht auf alles Irritierende, also letztlich ein Ausweichen nicht nur vor den Träumen, sondern auch vor der in ihnen sichtbar werdenden Realität.

Weiterführende Hinweise

- Weitere Infos und Materialien zum Thema „Gedichte“ finden sich hier:

https://textaussage.de/schnellkurs-umgang-mit-gedichten - Ein alphabetisches Gesamtregister aller Infos und Materialien gibt es hier

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/uebersichten/alphabetische-uebersicht-ueber-die-infos-und-materialien - Eine Liste unserer Videos bei Youtube findet sich hier:

Übersicht über unsere Lernvideos