Wenn eine Tochter auszieht …

Direkter Einstieg

Das tägliche Ritual: Eltern warten am gedeckten Tisch. Eine Stunde später als früher. Das Warten auf Monika ist zum Lebensinhalt erstarrt.

Wendepunkt

Kein Knall, sondern eine stille Erkenntnis: Monika ist bereits „weg“. Die Eltern verwalten nur noch die Relikte ihres Stadtlebens (Plattenspieler, Modejournal).

Besonderheit

Die totale Sprachlosigkeit. Man spricht ÜBER sie, aber nicht MIT ihr. Sogar der Versuch, „Französisch“ vorzuführen, scheitert am Schweigen.

Wer schnell wissen will, worum es geht

- In der Kurzgeschichte „Die Tochter“ von Peter Bichsel geht es um ein älteres Ehepaar, das in einer ländlichen Umgebung täglich eine Stunde am gedeckten Tisch auf die Heimkehr seiner Tochter Monika wartet.

- Seit Monika eine Stelle als Büroangestellte in der Stadt angetreten hat, haben die Eltern ihren gesamten Abendrhythmus und die Essenszeit um eine Stunde nach hinten verschoben, um gemeinsam mit ihr essen zu können.

- Während der Zeit des Wartens reflektieren die Eltern über die Veränderungen ihrer Tochter.

- Sie stellen fest, dass Monika ihnen körperlich und durch ihren modernen Lebensstil entwachsen ist.

- In Gedanken gehen sie die fremden Gegenstände in ihrem Zimmer durch – den Plattenspieler, Kosmetikartikel und Zigaretten –, die für sie Symbole einer unnahbaren Welt sind.

- Da Monika kaum von ihrer Arbeit oder ihrem Leben in der Stadt erzählt, versuchen die Eltern, sich ihren Alltag mithilfe von Klischees und eigenen, begrenzten Erfahrungen auszumalen.

- Die Kommunikation zwischen den Eltern und der Tochter ist durch Schweigen und gegenseitiges Unverständnis geprägt.

- Ein Versuch des Vaters, Monika zu bitten, etwas auf Französisch zu sagen, scheitert an ihrer Sprachlosigkeit.

- Die Eltern sind sich bewusst, dass Monika bald ganz in die Stadt ziehen wird, was einerseits eine Rückkehr zu ihren alten Gewohnheiten bedeuten würde, andererseits aber den endgültigen Verlust der gemeinsamen Zeit markiert.

- Die Geschichte endet damit, dass die Mutter das Einfahren des Zuges hört und den Kaffee serviert, ohne dass es noch zu einer Begegnung im Text kommt.

Wer die Geschichte schnell verstehen will

- Die Eltern

- Positiv: Sie passen ihren Tagesablauf den Bedürfnissen der Tochter an.

- Problem: Ihr ganzes Leben besteht nur noch aus Warten.

—

- Verhältnis Eltern-Tochter

- Sie registrieren nur äußere Veränderungen.

- Im Übrigen leben sie im Rückblick auf das frühere Leben der Tochter.

- Sie stellen sich ihr jetziges Leben vor, indem sie entweder von eigenen Erfahrungen oder von Zeitschriften-Klischees ausgehen.

- Auf Fragen nach dem realen Leben der Tochter bekommen sie keine Antwort.

- Das steigert die Notwendigkeit, sich das wenigstens in der Fantasie vorzustellen, womit sich ein Kreislauf von Nicht-Kommunikation und Entfremdung ergibt.

- Es droht eine weitere negative Veränderung, nämlich der Wegzug der Tochter, der aber real keinen großen Verlust an Gemeinsamkeit bringen kann.

- Im Gespräch untereinander stehen Bewunderung und Verteidigung im Vordergrund.

—

- Die Tochter

- Sie kommt noch nach Hause, ist aber nicht wirklich anwesend.

- Sie weiß vor allem „nichts zu sagen“ – findet keinen Verbindungsweg zwischen der Welt der Eltern und ihrer eigenen.

- Sie bringt sich Platten aus der Stadt mit und damit etwas „Welt“ in die Enge ihres alten Zuhauses. Zu dieser Stadtwelt im Elternhaus gehören auch „verschiedene Fläschchen und Döschen, einen Hocker aus marokkanischem Leder, eine Schachtel Zigaretten.“

—

- Ausblick

- Nur scheinbar weiterer Schritt der Ablösung: Wegzug der Tochter, vielleicht auch Heirat

- In Wirklichkeit ist diese Tochter schon „ausgezogen“.

- Die Eltern werden auch weiterhin auf diese Tochter „warten“ – auch wenn es überhaupt nichts mehr zu warten gibt.

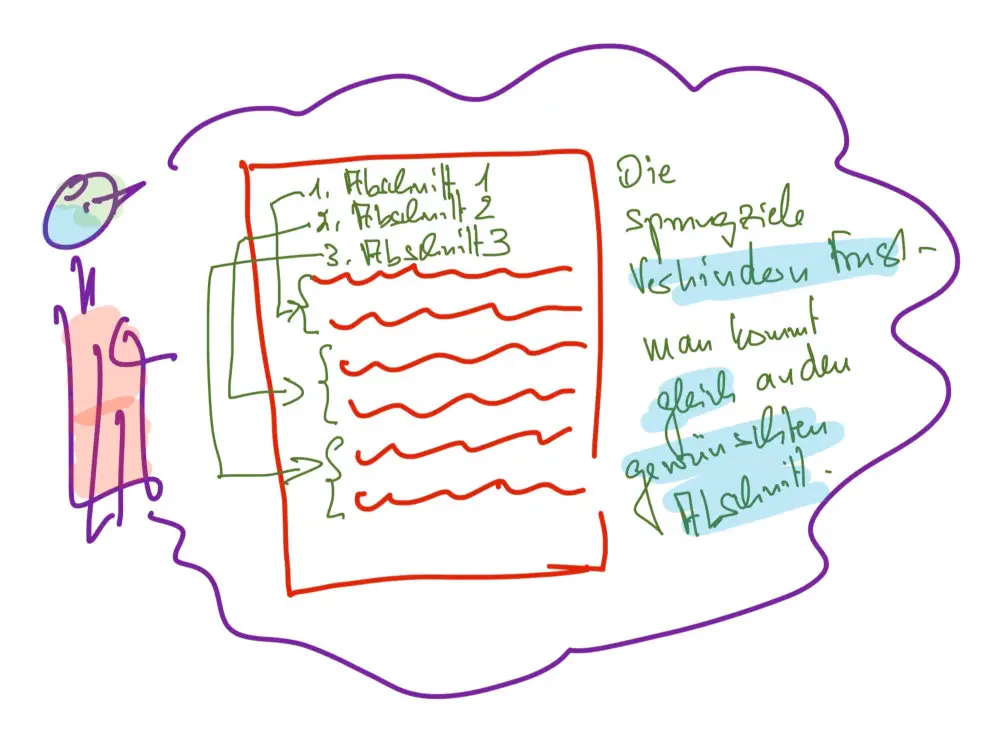

Hier das Inhaltsverzeichnis für die weiteren Infos

Typischer Einstieg für eine Kurzgeschichte:

- „Abends warteten sie auf Monika. Sie arbeitete in der Stadt, die Bahnverbindungen sind schlecht.“

— - Schon der Anfang des Textes beginnt so, wie man es von Kurzgeschichten eigentlich erwartet:

- Man erfährt weder etwas über die Vorgeschichte noch werden die Personen umständlich eingeführt, statt dessen gibt es einen direkten Einstieg in eine Situation.

- Da warten Menschen (nur repräsentiert durch das Personalpronomen „sie“) auf eine „Monika“, aus der Überschrift ergibt sich, dass es sich wohl um Eltern und um deren Tochter handelt.

- Der zweite Satz erklärt dann die Situation etwas genauer:

- Die Tochter arbeitet in der Stadt, die Eltern leben wohl eher auf dem Land, und die Verkehrsverbindungen sind nicht optimal, so dass es zu Verzögerungen wie hier kommen kann.

—

- Die Tochter arbeitet in der Stadt, die Eltern leben wohl eher auf dem Land, und die Verkehrsverbindungen sind nicht optimal, so dass es zu Verzögerungen wie hier kommen kann.

- „Sie, er und seine Frau, saßen am Tisch und warteten auf Monika.“

- Der nächste Satz führt dann aus, was man eigentlich schon erwartet hat, nämlich dass es sich bei den Wartenden um Vater und Mutter handelt.

- Wichtig ist, dass dieses „Warten“ mit einem ganz bestimmten Ort verbunden ist, nämlich mit dem „Tisch“ – das ist in dieser Geschichte nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern der Ort, an dem Familienleben vor allem stattfindet, nämlich in der Form des gemeinsamen Essens, zu dem ja auch in aller Regel der Austausch von Erfahrungen und Erlebnissen gehört. Auf all dies warten diese Eltern.

—

- „Seit sie in der Stadt arbeitete, […]sie warteten vor dem leeren Platz Monikas.“

Hinweis auf die Veränderung

- Es folgt eine Passage, die deutlich macht, dass es vor kurzem zu einer Veränderung gekommen ist:

- Die Tochter hat eine Arbeitsstelle in der Stadt angenommen und dies hat den familiären Rhythmus geändert, die Eltern haben sich wie selbstverständlich angepasst und die Essenszeit um eine Stunde verschoben.

- Die Veränderung ist aber nicht ganz reibungslos vor sich gegangen, die Anpassung war nur äußerlich, bezog sich nur auf den Zeitpunkt, die Lebensabläufe der Eltern haben sich nicht geändert, und so warten sie jetzt immer eine Stunde, bis die Tochter dann kommt.

- Wichtig ist der Hinweis darauf, dass die Eltern „an ihren Plätzen“ warten, sie haben es nicht geschafft, diese gewonnene Stunde mit irgendetwas Eigenem zu füllen, Sie sind ganz auf den „leeren Platz“ der Tochter fixiert.

—

- „Einige Zeit später dann auch vor dem dampfenden Kaffee, […] der Marmelade.“

- Der Schlusssatz des ersten Abschnitts ist etwas rätselhaft, wenn da plötzlich von dampfendem Kaffee die Rede ist.

- Man weiß als Leser jetzt nicht, ob sie schon mit dem Essen beginnen oder ob sie den Kaffee genau zum richtigen Zeitpunkt hinstellen bevor die Tochter dann wirklich eintrifft.

- Wenn man die gesamte Geschichte schon kennt, kann man auch zu einer schon fast zynischen Interpretation dieser Textstelle kommen:

- Diese Eltern warten auch dann noch, wenn die Tochter schließlich gekommen ist und körperlich anwesend ist – zu mehr kommt es nämlich nicht.

Die Veränderungen bei der Tochter

- „Sie war größer geworden […] während sie warteten.“

- Der zweite Absatz scheint zunächst eine ganz sachliche Information des Erzählers zu sein, die Äußerung der Mutter zeigt dann aber, dass es hier um das geht, was sich in den Köpfen der Eltern abspielt, was sie bewegt in der Zeit des Wartens.

— - Dabei fällt eine Grundspannung auf, die die ganze Geschichte durchzieht: Auf der einen Weise werden die Veränderungen bei der Tochter registriert, sie ist „größer geworden“, „auch blonder“ und hat inzwischen „die feine Haut der Tante Maria“ – das bindet sie zwar noch an ihre Familie, aber diese Tante mag auch schon jemand sein, der eigentlich aus dieser einfachen Welt hinausgewachsen ist.

— - Den Veränderungen steht eine rückblickende Charakterisierung gegenüber, die die Tochter auf einen einzigen Punkt registriert: „Sie war immer ein liebes Kind“ – d.h. doch, sie war unauffällig, wuchs still heran, wie man es sich als Eltern wünscht.

— - Diese Rückerinnerung wird in der Geschichte direkt verbunden mit der entscheidenden Tätigkeit dieser Eltern, dem Warten, was sehr beziehungsreich ist: Sie warten, weil sie nur die Vergangenheit haben und die Verwunderung für die Veränderungen, die sie nicht wirklich begreifen, an denen sie nicht teilhaben können oder dürfen.

- Der zweite Absatz scheint zunächst eine ganz sachliche Information des Erzählers zu sein, die Äußerung der Mutter zeigt dann aber, dass es hier um das geht, was sich in den Köpfen der Eltern abspielt, was sie bewegt in der Zeit des Wartens.

Was von der Tochter übrig geblieben ist

- „In ihrem Zimmer hatte sie einen Plattenspieler […] , eine Schachtel Zigaretten.“

— - Stattdessen konzentrieren sie sich auf das, was von der Tochter in ihrem Zimmer übrig geblieben ist oder was sie inzwischen aus der Stadt mitgebracht haben.

— - Man hat als Leser den Eindruck, dass in diesen Feststellungen der Eltern Bewunderung mitschwingt, wenn etwa betont wird, dass sie weiß wer auf ihren Platten singt oder wenn ganz allgemein von Fläschchen und Döschen die Rede ist, der Inhalt aber offensichtlich für die Eltern unbekannt bleibt.

— - Der Hocker aus marokkanischen Leder steht für eine ihnen fremde Welt, die Zigaretten wohl für Weltläufigkeit.

— - Bezeichnend ist an dieser Textstelle, dass die Mutter auf ihre hingeworfene Bemerkung keine Antwort bekommt. Hier hängt wohl jeder seinen eigenen Gedanken nach, die allerdings nicht weit von einander entfernt sind.

- „Der Vater holte sich seine Lohntüte […] wenn er sich bedankte.“

Was die Eltern von der Tochter denken / wissen

- Ab Zeile 12 merkt man, dass die Eltern versuchen, sich in die Welt der Tochter hineinzudenken, indem sie vergleichbare Elemente ihrer Umwelt heranziehen. Da reichen schon eine Lohntüte und ein Bürofräulein, um eine Vorstellung von der Arbeitsstelle der Tochter zu vermitteln.

— - „Über Mittag blieb Monika in der Stadt […] lächelnd Zigaretten raucht.“

- Unvermittelt wird dann wieder eine reale Informationen über das Leben der Tochter eingebracht, nämlich, wie sie die Mittagspause verbringt.

- Zumindest ein ganz klein wenig hat die Tochter einmal über ihre Stadt- Berufsexistenz verraten, vielleicht nur, um weitere Fragen abzuwehren.

- So bleibt den Eltern nur die Möglichkeit, die Lücken mit ihrer Fantasie auszufüllen.

- Was dabei im Einzelnen entsteht, erinnert sehr an ein Klischee, das sie vielleicht aus Büchern oder Illustrierten kennen: Nur so ist die Formulierung verständlich, dass sie sich ihre Tochter als ein Fräulein vorstellen, dass in Tearooms lächelnd Zigaretten raucht.

- „Oft fragten sie sie, […] lächelnd erwidert.“

Kaum Kommunikation – viel Fantasie

- in Zeile 17 geht es dann erstmals um einen direkten Kontakt zwischen Eltern und Tochter, auch wenn er sich nicht auf diese konkrete Situation bezieht, sondern eher allgemeiner Natur ist.

— - Bezeichnend ist, dass das Interesse der Eltern letztlich keine Resonanz und keine Antwort findet, diese Tochter weiß mit ihren Eltern nicht mehr zu reden auch wenn sie sicherlich einiges zu berichten hätte, aber ihre Welt hat eben keine Verbindungslinien zu der der Eltern.

— - So bleibt den Eltern nur – wie oben schon vermutet – die Kraft der Fantasie, auch wenn diese sich vorwiegend auf Belanglosigkeiten erstreckt.

- „Und dann stellten sie sich mehrmals vor […] zusammen essen würden.“

— - Der Rest der Fantasie erstreckt sich dann auf das, was sie sich vor allem wünschen, nämlich die baldige Heimkehr der Tochter und das gemeinsame Essen.

- „Bald wird sie sich in der Stadt ein Zimmer nehmen […] aus dem Modejournal.“

Umgang mit der bevorstehenden Veränderung

- Ab Zeile 26 beginnt dann ein neues Thema, nämlich die bevorstehende weitere Veränderung.

- Diesmal geht es darum, dass die Welten der Eltern und der Tochter sich ganz trennen, weil diese in die Stadt umzieht.

- Dies würde dann bedeuten, dass man zum alten Lebensrhythmus zurückgekehrt, dass dann aber auch nichts von der Tochter zurückgeblieben ist.

- Seltsam ist der plötzliche Abbruch der wahrscheinlich unangenehmen Zukunftsvorstellung.

- Lieber wendet man sich dem zu, was zur Zeit noch real ist, einer Vase, die in den Blick kommt, offensichtlich ein Geschenk der Tochter.

— - „Sie ist wie deine Schwester“, […] sie wird in der Stadt wohnen.“

Kommunikation in Bruchstücken zwischen den Eltern

- Ab Zeile 31 kommt es zu einer Abfolge von Äußerungen der Eltern, die aber kein wirkliches Gespräch ergeben.

- Es beginnt mit der Feststellung der Mutter, dass ihre Tochter viel mit der Schwester ihres Mannes gemeinsam hat, wobei es ihr besonders auf die Fähigkeit, schön zu singen, ankommt.

- In doppelter Hinsicht ergibt sich dann ein Bruch, nicht nur wird das Thema plötzlich durch die Frau gewechselt, es geht um das Rauchen, sondern es ist nun auch von der „Mutter“ die Rede, nicht mehr von der Frau.

- Vielleicht will der Erzähler damit deutlich machen, dass diese Äußerung, die wie eine Entschuldigung klingt, einen mütterlichen, schützenden, verteidigenden Charakter hat, wohl kaum als wirkliche Antwort auf die Äußerung des Mannes gesehen werden kann, in der er gedankenlos und desinteressiert das bestätigt, was seine Frau gesagt hat.

- So wie der Wechsel vom Singen zum Rauchen keinen rechten Zusammenhang ergibt, kommt auch das nächste Thema aus einem ganz anderen Bereich, jetzt geht es plötzlich um eine Freundin der Tochter die allerdings etwas getan hat, was Töchter in der Regel endgültig aus dem Elternhaus entfernt, wenn man nämlich heiratet.

- In lakonische Kürze erfolgt dann auch die Reaktion des Mannes, der bezieht diese Information sofort auf seine eigene Tochter und verbindet sie mit dem Wegziehen, dem Aufbau einer eigenen Existenz, in diesem Falle in der Stadt.

- „Kürzlich hatte er Monika gebeten: […] Sie wusste aber nichts zu sagen.“

Zum Inhaltsverzeichnis zurück

Wiederholung der Kommunikationspanne

- Was dann folgt, ist eine Wiederholung einer schon vorher erwähnten Kommunikationspanne.

- So wie die Tochter nichts aus ihrer Arbeitswelt zu berichten wusste, so ist sie auch nicht in der Lage, den Wunsch des Vaters zu erfüllen, ihnen etwas auf Französisch zu sagen und ihnen damit zu bestätigen, dass sie sich auch in fremden Welten bewegen kann.

- So können Mutter und Vater nur selbst über die Fähigkeiten der Tochter sprechen (jetzt geht es um das Stenografieren) und sich gegenseitig bestätigen, wie sehr sie hinter ihre eigene Tochter zurückgefallen sind.

- „Dann stellte die Mutter den Kaffee auf den Tisch. „Ich habe den Zug gehört“, sagte sie.“

Ein Ende, das nur aus Verlust besteht

- Die Geschichte endet damit, dass das Warten zu Ende ist.

- Die Mutter schließt die Essensvorbereitungen ab, weil sie den Zug gehört.

— - Es ist bezeichnend, dass die Geschichte an dieser Stelle endet weil es in ihr gerade nicht um die Begegnung und das Gespräch zwischen den Eltern und der Tochter geht, sondern um die Beschreibung eines Verlustes, der bereits stattgefunden hat und der nur wenig dadurch vergrößert werden wird, dass diese Tochter ganz aus dem elterlichen Hause auszieht.

— - Hier ist wirklich alles gesagt, und die Signale des Texte sind überdeutlich, die zeigen, dass hier nichts Neues mehr kommen wird – zumindest keine Rückkehr zur alten Situation der Gemeinsamkeit oder der Aufbau einer neuen Welt, bei der man zwar räumlich getrennt ist, aber doch noch verbunden ist, eben eine wirkliche Familie, wenn auch aus dem Kind nun auch eine Erwachsene geworden ist.

— - Das würde Formen der Kommunikation und der Interaktion erfordern, was hier nicht gelingt, nicht einmal wirklich versucht wird.

Zu den Aussagen der Geschichte: Was zeigt sie?

- Damit sind Intention und Aussageabsicht die Geschichte schon umrissen: Es geht um einen Abschied aus dem Elternhaus, der sich zwar in Raten vollzieht, dessen wesentlicher Schritt aber schon vor dieser Geschichte liegt.

— - Diese Eltern hier haben eigentlich kein eigenes Leben mehr, sind ganz fixiert auf das, was sie überhaupt noch von der Tochter an Informationen, Eindrücken und Vorstellungen haben, wobei sie eigentlich im Wesentlichen auf ihre Fantasie und die Übertragung aus Klischee-Vorstellungen angewiesen sind.

— - Schuld an dieser Entwicklung scheint zunächst die Tochter zu haben, die „nichts zu sagen“ weiß – aber auch die Eltern verhalten sich nicht optimal, weil sie dem neuen Leben der Tochter kein eigenes neues Leben entgegensetzen – optimale Kommunikation setzt schließlich Gleichrangigkeit voraus – es muss ein Austausch möglich sein, nicht nur ein nerviger Wechsel von wenig verständigen Fragen und ausweichenden Antworten.

Zur künstlerischen Eigenart der Geschichte

- Zu den künstlerischen Mitteln gehört zunächst einmal der direkte Einstieg in die Geschichte, der weitgehende Verzicht auf eine nähere Charakterisierung der Personen.

- Diese Menschen hier haben kein wirkliches Eigenleben – bei den Eltern weiß und sieht man das genau.

- Bei der Tochter kann man es nur vermuten, weil die ganz aus der personalen Perspektive der Eltern heraus geschildert wird.

- Aber wenn auch nur ein bisschen etwas Wahres an dem ist, was hier aus Elternsicht erzählt wird, dann entwickelt diese Tochter zumindest zu Hause kein Eigenleben, sondern reagiert nur – und das im Minimalbereich und eher ausweichend – auf die Fragen der Eltern.

- Ein weiteres Mittel, das typisch für den Erzähler Bichsel ist, ist die kurze, lakonische (auf das Wesentliche reduzierte) Sprechweise, bei der nur auf kurze Sätze zurückgegriffen wird, die additiv nebeneinandergestellt werden.

— - In dieser Geschichte kommt es dabei auch zu vielen inhaltlichen Brüchen, weil die Gedanken schweifen und auch zwischen den Eltern nicht wirklich kommuniziert wird.

— - Ein Leitmotiv dieser Geschichte ist das „Warten“ – das Leben dieser Eltern besteht nur noch daraus – und das macht ihre Tragik aus. Wenn unsere Interpretation der schwierigen Stelle in Zeile 5/6 richtig ist, dann hört dieses Warten nicht auf, wenn die Tochter schließlich (rein körperlich!) anwesend ist.

— - Ein weiteres Leitmotiv ist das Sich-Vorstellen, diesen Menschen hier bleibt nur die Kraft ihrer Fantasie, aber es ist eine reduzierte, die sich auf Minimalia der gemeinsamen Vergangenheit bezieht („Sie war immer ein liebes Kind“) oder noch traurigere Zukunftsaussichten, in denen die Leere dieses Lebens endgültig werden wird. Darüber hinaus können sie nur auf Klischees zurückgreifen oder auf eine Art Souvenirs aus einer fremden Welt.

— - Ein Schlüssel-Zitat ist auch:

„Sie wusste aber nichts zu sagen.“

Damit ist nämlich die andere Säule der hier misslingenden Kommunikation bezeichnet: Die Eltern machen wenigstens noch den – wenn auch sehr unbeholfenen – Versuch, ein Gespräch mit der Tochter zu beginnen, die Tochter aber ist schon so weit von den Eltern entfernt, dass sie die Verbindung zwischen den Welten nicht schafft.

Kurzgeschichten-Eigenschaften des Textes

- Zum Kurzgeschichten-Charakter gehört auch, dass hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus Alltagsrealität gezeigt wird, er ist in sich aber rund, über diese kleine Welt haben wir alles erfahren, was zu erfahren sich lohnt.

— - Der Schluss ist zwar offen, wie es sich auch für eine Kurzgeschichte gehört, aber diese Offenheit ist nur scheinbar, man weiß als Leser schon, wie es weitergehen wird, denn diese Situation hier ist ja nur ein Glied in einer langen Kette und zugleich ihr Ergebnis.

— - Wenn die Tochter demnächst wirklich zu Hause ausziehen sollte, wird sich real nicht viel ändern, die Eltern werden weiter ihren Vorstellungen nachhängen, vielleicht hin und wieder nichtssagende Briefe ihrer Tochter öffnen und sich immer wieder vorlesen, verloren haben sie sie schon längst.

—

Zum Inhaltsverzeichnis zurück

Frage des Sinns und der Bedeutung der Geschichte

- Es bleibt am Schluss die Frage, wieviele heutige Schüler sich diese Situation noch vorstellen können, ob die Probleme beim Ablöseprozess heutiger Jugendlicher wirklich so sind, wie sie in dieser Geschichte geschildert werden.

— - Das wird zunächst eine formal normal funktionierende Familie voraussetzen, was im Zeitalter von Patchwork-Beziehungen (Familien lösen sich nicht nur auf, sondern setzen sich auch ganz neu wieder zusammen, wenn etwa ein neuer Lebensabschnittspartner auftaucht und seine schon vorhandenen Kinder mitbringt) nicht mehr selbstverständlich ist.

— - Außerdem dürfte der Bildungsgrad heutige Eltern höherer sein als zu der Zeit, über die Peter Bichsel schreibt. Von da her könnte man im Anschluss an diese Geschichte fragen, worin heute die Probleme und Schwierigkeiten beim Ablöse- und Verselbständigungsprozess von Jugendlichen liegen.

—

Zum Inhaltsverzeichnis zurück

Kreativ werden?

- Daraus ließe sich sicherlich eine sehr kreative Aufgabe machen, bei der man, um eine Einstiegshilfe zu geben, durchaus vom Ausgangssatz dieser Geschichte oder einer Variante ausgehen könnte.

- „Abends warteten sie auf…“

- oder eben:

- „Manchmal wartete er/sie auf…“

- Als kleinen Tipp könnte man den Schülern noch mit auf den Weg geben, dass die Tochter schließlich ganz ausgezogen ist und den Eltern nur noch karge und wenig aussagende Briefe der Tochter bleiben, vielleicht sind es auch nur Ansichtskarten. Konkret ausgestaltet werden könnte dann, was die Eltern mit diesen Ansichtskarten machen.

Zum Inhaltsverzeichnis zurück

Wer noch mehr möchte

- Fragen und Anregungen können auf dieser Seite abgelegt werden:

https://textaussage.de/schnelle-hilfe-bei-aufgaben-im-deutschunterricht

— - Ein Verzeichnis aller unserer Themenseiten findet sich hier:

https://textaussage.de/themenseiten-liste

— - Ein alphabetisches Gesamtverzeichnis unserer Infos und Materialien gibt es hier:

https://textaussage.de/stichwortverzeichnis

— - Unser Videokanal auf Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCSsVID93txXLyKfO5UuL6Og