Worum es hier geht:

Marlene Röders Kurzgeschichte „Mitternachtspartys“ ist ein schönes Beispiel dafür, wie man die Analyse und Interpretation an den drei „Figuren“, also den beteiligten Personen aufhängen kann.

Und das Spannende – am Ende gibt es eine echte Frage:

Fundort der Kurzgeschichte

Die Kurzgeschichte ist zum Beispiel hier zu finden:

Deutschbuch GymnasiumNordrhein-Westfalen – Neue Ausgabe · 9. Schuljahr, S. 152ff

ISBN 978-3-06-205220-0

https://www.cornelsen.de/produkte/deutschbuch-gymnasium-schulbuch-9-schuljahr-9783062052200

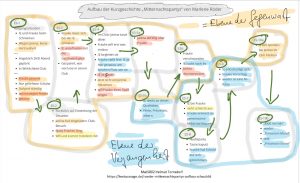

Hinweis auf ein Schaubild

Auf der folgenden Seite gibt es auch ein Schaubild der Handlung , das man sich ja „danebenlegen“ kann.

https://textaussage.de/roeder-mitternachtspartys-aufbau-schaubild

Teil 1: Anfängliche Konstellation und erste Spannungen:

- Zu Beginn der Geschichte wird die enge, langjährige Freundschaft zwischen der Ich-Erzählerin und Frauke deutlich.

- Sie kennen sich, seit sie sieben sind, und haben ein spezielles Spiel: „Prinzessin Sonne“ und „Prinzessin Mond“. Die Ich-Erzählerin war „Prinzessin Sonne“, Frauke „Prinzessin Mond“.

- Sie teilten „tolle Mitternachtspartys früher“, bei denen sie heimlich wach blieben und Butterkekse aßen.

— - Allerdings wird schnell klar, dass diese Freundschaft durch das Hinzukommen von Janina unter Druck gerät.

- Die Ich-Erzählerin empfindet das Spiel mit Frauke in Janinas Anwesenheit bereits als „kindisch“ und ignoriert Fraukes Zeichen: „Ich hätte Frauke antworten müssen: „Prinzessin Mond“ (…)

- Aber weil Janina dabei ist, kommt es mir irgendwie kindisch vor. Darum schweige ich und tue so, als hätte ich nichts gehört“.

— - Die Ich-Erzählerin plant bewusst, mit Janina wegzugehen, und formuliert es Frauke gegenüber vage: „„Och, mal sehen …“, „, hab ich gesagt. „Wir wollen vielleicht weggehen, Janina und ich. Bisschen tanzen und so.““.

- Frauke muss aktiv fragen, ob sie mitkommen darf, was die Erzählerin überrascht: „Zu meiner Überraschung hat sie gefragt: „Kann ich mit-kommen?““.

- Dies deutet darauf hin, dass die gemeinsame Zeit nicht mehr selbstverständlich ist.

- Interessant ist, dass die Ich-Erzählerin ihre Reaktion darauf ausblendet, ist ihr vielleicht immer noch peinlich. Also geht sie über zur Gegenwart.

— - Janinas Rolle ist die einer neuen, potenziell „cooleren“ Freundin, die die alte Freundschaft zwischen Ich und Frauke in den Hintergrund drängt.

- Sie zeigt sich genervt von Fraukes Anwesenheit und Passivität: „Janina verdreht genervt die Augen. Ihr Blick fragt: Warum mussten wir die überhaupt mitnehmen? Ich hab gleich gewusst, dass das hier nicht Fraukes Ding ist“.

Teil 2: Entwicklung im Verlauf des Abends:

- Der Clubbesuch verdeutlicht die Kluft zwischen den dreien.

- Frauke passt nicht in das neue Umfeld. Sie trägt ihre „Lieblingsjeans und eine rosa karierte Bluse“ und stolpert in den hohen Schuhen der Erzählerin.

- Sie beschwert sich über den Club: „„Scheißbude! Ich glaub, ich hab schon ’ne Blase.““.

- Während die Erzählerin und Janina (impliziert) im Club sind, sitzt Frauke draußen und ist sichtbar unglücklich: „Ich will, dass sie aufhört, verschmierten Lidschatten zu haben und mir ein schlechtes Gewissen zu machen“.

— - Die Ich-Erzählerin ist hin- und hergerissen. Sie spürt ein schlechtes Gewissen gegenüber Frauke, versucht sie aber auch dazu zu bewegen, sich anzupassen: „Alles klar bei dir?*, frage ich und will, dass sie einfach Ja sagt und wieder mit reinkommt“.

Teil 3: Der Wendepunkt und die Trennung:

- Ein entscheidender Moment ist das Gespräch zwischen der Ich-Erzählerin und Frauke außerhalb des Clubs.

- Frauke erinnert an ihre gemeinsamen Kindheitserinnerungen und die „Mitternachtspartys“.

- Sie spricht auch das zerbrochene Geschirr an, das Symbol für eine gemeinsame Erfahrung ist, bei der Frauke die Konsequenzen für die Erzählerin trug: „Meine Mutter hat einen furchtbaren Aufstand gemacht wegen der zerbrochenen Tasse“, sagte Frauke.

- „Tut mir leid“, flüsterte ich. Vielleicht nicht nur wegen der Tasse. Ich hatte die Tasse damals fallen lassen und sie war in tausend Scherben zerbrochen. (…) Also bekam Frauke den ganzen Ärger ab, während ich danebenstand.

- Sie hat nie was gesagt“. Fraukes Reaktion darauf, „„Shit happens.“ Frauke zuckt die Achseln“, zeigt ihre Loyalität und ihr Desinteresse an einer Beschuldigung.

— - Frauke trifft die Entscheidung, zu gehen, und schlägt vor, einen Film anzusehen und heiße Schokolade zu trinken, was eine Rückkehr zu ihrer vertrauten Welt bedeuten würde: „Ich hab jetzt irgendwie Lust auf einen Film und auf eine heiße Schokolade. Kommst du mit?“.

- Die Ich-Erzählerin lehnt jedoch ab, noch immer von der Anziehung des Clubs und der Hoffnung auf Janina beeinflusst: „Nee, ich glaub, ich bleib noch ein bisschen. Schaffst du’s allein nach Hause?“.

- Dies bedeutet eine klare Trennung der Wege. Die Ich-Erzählerin fragt sich, „ob Janina irgendwann rauskommen wird, um mich zu suchen“.

Teil 4: Ende der Entwicklung:

- Als Frauke geht, empfindet die Ich-Erzählerin Reue und Melancholie: „Plötzlich habe ich einen Kloß im Hals“. Sie ruft Frauke die alte Anrede ihrer Kindheit zu: „„Hey, Prinzessin Mond!“, rufe ich und mir ist egal, wer mich hört“.

- Frauke reagiert mit einer Geste, die die Verbundenheit symbolisiert: „Frauke hebt die Hand mit den Schuhen und ich weiß, das heißt: Prinzessin Sonne“.

—

Mia hat eine Frage:

Je nachdem, wie die Geschichte im Unterricht besprochen wird, kann man die Frage stellen, wie der Schluss zu verstehen ist – und welche Lösung am wahrscheinlichsten ist – oder welche man sich auch wünscht.

„Mia“ steht bei uns übrigens für „menschliche Intelligenz in Aktion“ – und an der kann sich jeder beteiligen 🙂

- Hier gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, den Schluss zu verstehen:

- Obwohl Frauke physisch geht, bleibt die emotionale Bindung und die Erinnerung an ihre gemeinsame Vergangenheit bestehen. Die Ich-Erzählerin steht am Ende zwischen ihrer Vergangenheit (Frauke) und einer unsicheren Zukunft im Club mit potenziell neuen Kontakten (Janina und „Leute, die ich gerne kennen würde“).

- Man kann aber auch das Ende so sehen, dass die alte Vertrautheit wieder da ist – und Elli ihre Freundin jetzt nicht allein nach Hause gehen lässt – sie hat ja noch etwas gut zu machen. Und das Verhalten von Janina sah eher nach Egoismus als nach Angebot einer verständnis- und rücksichtsvollen Freundschaft aus.

Wer noch mehr möchte …

- Weitere Kurzgeschichten zum Thema „Freundschaft“

https://textaussage.de/kurzgeschichten-thema-freundschaft - Fragen und Anregungen können auf dieser Seite abgelegt werden:

https://textaussage.de/schnelle-hilfe-bei-aufgaben-im-deutschunterricht - Ein Verzeichnis aller unserer Themenseiten findet sich hier:

https://textaussage.de/themenseiten-liste - Ein alphabetisches Gesamtverzeichnis unserer Infos und Materialien gibt es hier:

https://textaussage.de/stichwortverzeichnis - Unser Videokanal auf Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCSsVID93txXLyKfO5UuL6Og