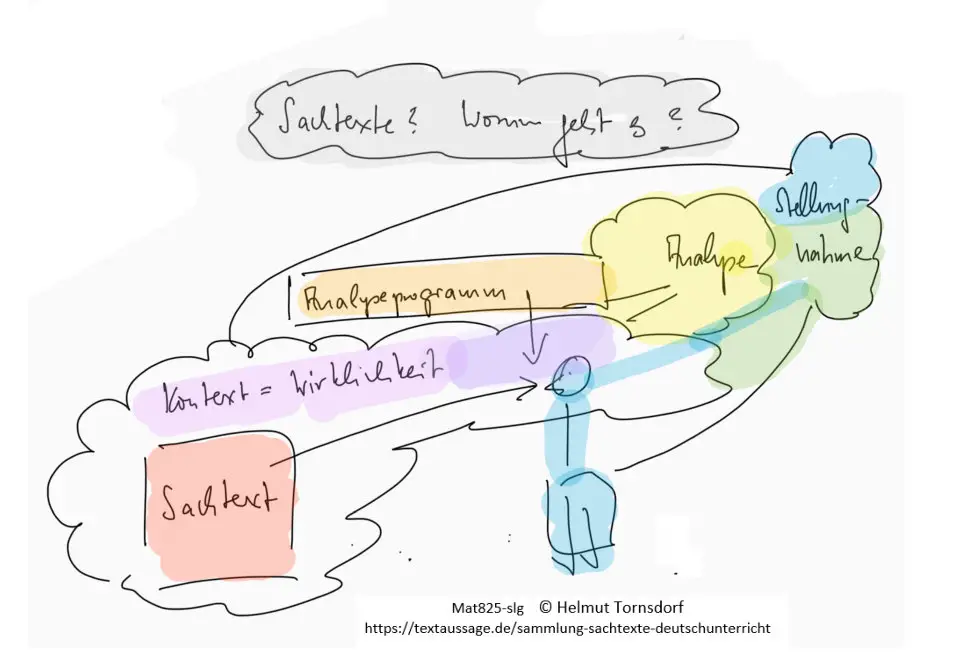

- Zu der Skizze links:

- Links der Sachtext als Ausgangspunkt.

- Er steht in einem realistischen Kontext: Problem, Vorschlag, Beschwerde o.ä.

- Der Schüli hat zumindest etwas Verbindung damit oder bekommt entsprechende Hinweise.

- Vor allem aber muss er ein Analyseprogramm beachten.

- Ziel ist eine gute Analyse und eine Stellungnahme, die sich aus sachlichen und persönlichen Teilen zusammensetzt.

Weitere Infos, Tipps und Materialien allgemein zu Sachtexten gibt es hier:

https://textaussage.de/thema-sachtexte-infos-tipps-und-materialien-themenseite

—

Eine Bitte an die Lehrkräfte

Kimia Freistein auf textaussage.de

Bitte bei schriftlichen Arbeiten daran denken, dass es um Themen geht, die über den Unterricht hinausgehen.

Nicht alle haben da in der Lerngruppe die gleichen Kenntnisse.

Deshalb bitte die notwendigen Begleit-Infos mitgeben.

Danke!

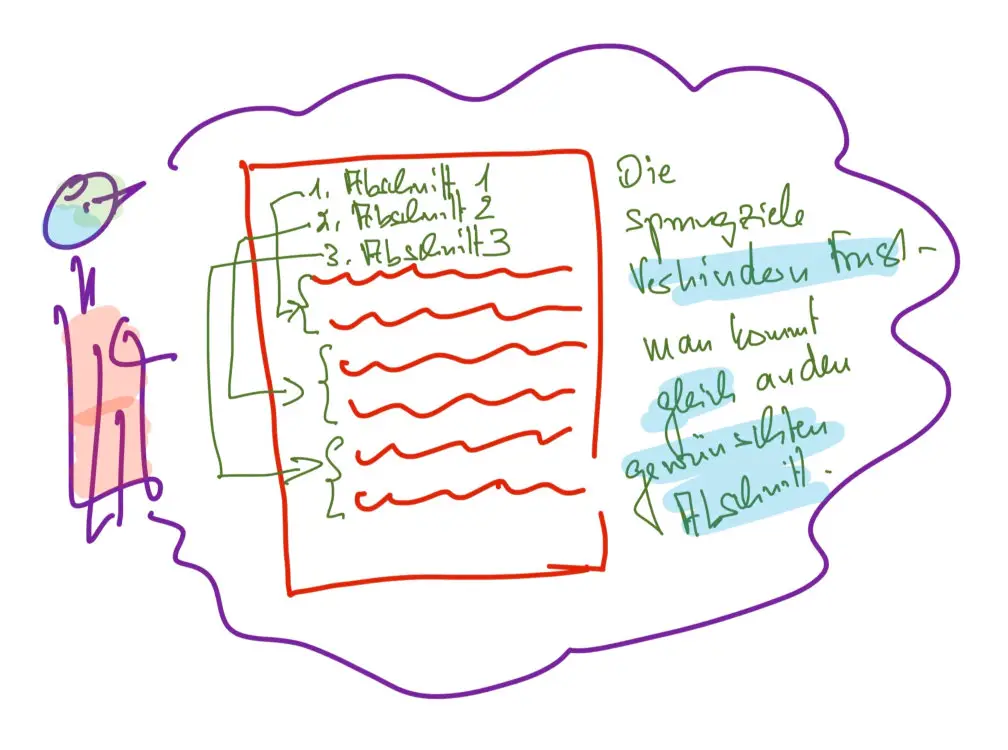

Nun aber zur „Sache“ – am besten mit einem Inhaltsverzeichnis!

Inhaltsverzeichnis – mit schnellem Sprung ans Ziel

- Hier sind Links, mit denen man direkt ins Ziel springt – und sofort loslegen kann

— - Sachtexte zum Thema „Medien“

— - Hier sind unsere Highlights – es lohnt sich 😉

— - Sachtexte zu den Themen „Leben und Gesellschaft“

—

Hier sind unsere Highlights – es lohnt sich 😉

- „Kann wirklich jeder ein Meister auf einem Gebiet werden“?

- Hier wird es spannend – Jeder? Also auch ich?

- Aber es kommt darauf an, das eigene Potenzial zu entdecken – und dann natürlich auch auszubauen. „Übung macht den Meister“ 😉

- Aber eins ist sicher: Als Meister auf seinem Gebiet fühlt man sich besser!!!

- https://schnell-durchblicken.de/profi-freistein-fragt-nach-kann-wirklich-jeder-ein-meister-auf-einem-gebiet-werden

- Und hier haben junge Menschen besondere Chancen, zu „Meistern“ in einem eigenen Bereich zu werden. Alle früheren „Meister“ müssen aufholen.

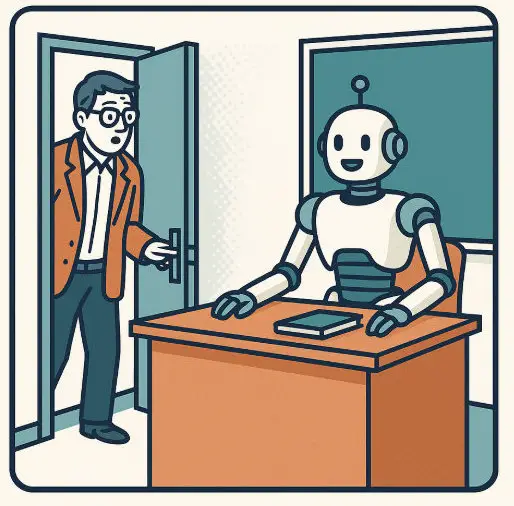

— - „Schule als Trainingsort für eine Berufswelt mit Künstlicher Intelligenz“

- https://schnell-durchblicken.de/anders-tivag-schule-als-trainingsort-fuer-eine-berutswelt-mit-kuenstlicher-intelligenz

- Hier links sieht man, was in der Schule häufig passiert.

- Man sitzt vor dem, was einem präsentiert wird.

Und der eine findet nichts dabei – die andere hat Glück, denn sie findet etwas, was sie interessiert.

—

Hier lohnt sich die Beschäftigung mit dem Text von Anders Freistein,

„Warum wirkliches Lernen in der Schule kaum eine Rolle spielt“ - Hier die längere Fassung

- Und hier eine einfachere Fassung – schön mit Zwischenüberschriften.

- Und jetzt geht es an die Lehrkräfte.

- Müssen die sich Sorgen machen, dass sie morgens in die Schule kommen – und da sitzt schon jemand?

— - Wer das genauer wissen will, könnte sich mit dem folgenden Text beschäftigen.

- https://textaussage.de/kimia-tivag-ki-besser-als-unterricht-interview-gut-fuer-leserbrief-und-eroerterung

- Lars Krüsand, Geburtstag – Lebensfreude auf einen Tag gepresst?

Solche Leute gibt es: Wenn der Geburtstag „droht“, sind sie weg.

Der folgende Text zeigt, dass das auch einen guten Grund haben kann. - https://schnell-durchblicken.de/lars-kruesand-geburtstag-lebensfreude-auf-einen-tag-gepresst

- Rolf Proben, Glaube nichts, ohne …

mal drüber nachgedacht zu haben, ob das Angebot, das einem auf YouTube präsentiert wird, irgendetwas mit bekannter Realität zu tun hat.

Oder plötzlich erzählt dir jemand etwas Seltsames über einen anderen. - https://schnell-durchblicken.de/rolf-proben-glaube-nichts-ohne

- Lars Krüsand, „Das Autoritätsargument als Wahrheitsfalle“

Vorsicht, wenn jemand eine „Autorität“ ins Feld führt.

Auch die weiß nicht alles, kann sich irren – oder aber sogar … - https://textaussage.de/lars-kruesand-das-autoritaetsargument-als-wahrheitsfalle

Nun zu den wichtigen Themen bei Sachtexten

- Einige Themen haben wir herausgelöst:

- Bereich Gesellschaft

Texte, die unsere Zeit erklären – verständlich, kritisch, lebensnah

Und „erklären“ kann immer auch heißen: „In Frage stellen“

https://textaussage.de/sammlung-sachtexte-deutschunterricht-thema-leben-und-gesellschaft

— - Bereich: Medien

Wie sie wirken – und wie wir mit ihnen souverän umgehen:

Und das heißt in unseren Zeiten vor allem: alles prüfen und sich selbst eine Meinung bilden!

https://textaussage.de/sammlung-sachtexte-deutschunterricht-thema-medien

—

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- Sachtexte – Infos, Tipps und Materialien

https://textaussage.de/thema-sachtexte-infos-tipps-und-materialien-themenseite

— - Übersicht: Lernkurs Umgang mit Sachtexten

https://textaussage.de/uebersicht-lernkurs-sachtexte

— - Sammlung von Sachtexten für Analyse- und Erörterungs-Übungen

https://textaussage.de/sammlung-sachtexte-deutschunterricht

— - Sachtexte zum Thema „Medien“

https://textaussage.de/sammlung-sachtexte-deutschunterricht-thema-medien

— - Sachtexte zum Thema „Künstliche Intelligenz“ – bsd. praktische Nutzung der neuen KI-Chat-Programme für Fragen des Deutschunterrichts:

https://textaussage.de/ki-mia-praktische-erprobung-der-kuenstlichen-intelligenz-fuer-aufgaben-des-deutschunterrichts

— - Youtube-Playlist

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNeMBo_UQLv1bBiPiTy_JWGzGYKD9iBs3

— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts

https://textaussage.de/weitere-infos