- Die Barocklyrik (ca. 1600–1720) wirkt auf euch heute oft sperrig, da sie von extremen Gegensätzen zwischen Lebensgier und Todesangst geprägt ist.

- MIA: Wichtig ist, sich damit kritisch und noch besser: kreativ auseinanderzusetzen.

- Wie wäre es zum Beispiel mit einem Antwortgedicht 😉

- Das dürfte leicht fallen, weil wir heute mehr auf das Diesseits ausgerichtet sind als auf ein Jenseits wie in der Barockzeit.

—

- Eine große Schwierigkeit liegt in der künstlichen Sprache und der überladenen Rhetorik, die wie ein Code erst mühsam entschlüsselt werden muss.

- Hier ist es wichtig, mit der Lehrkraft darüber zu sprechen, welche Hilfen man als Mensch unserer Zeit braucht, um so ein Gedicht zu verstehen.

—

- Hier ist es wichtig, mit der Lehrkraft darüber zu sprechen, welche Hilfen man als Mensch unserer Zeit braucht, um so ein Gedicht zu verstehen.

- Zudem zwingt die strenge Regelpoetik, etwa das Alexandriner-Versmaß im Sonett, die Gedanken in ein festes Korsett, das oft unnatürlich erscheint.

- Hier könnte man mal schauen, was es an modernen Sonetten so gibt.

- Interessant ist Ulla Hahns Versuch in diese Richtung.

https://www.lyrikline.org/de/gedichte/anstaendiges-sonett-10714

—

- Letztlich lädt sie euch dazu ein, über die eigene Vergänglichkeit nachzudenken und das Leben im Sinne von Carpe Diem bewusst zu genießen.

- Spätestens da dürfte heutigen Schülis einiges einfallen 😉

—

- Spätestens da dürfte heutigen Schülis einiges einfallen 😉

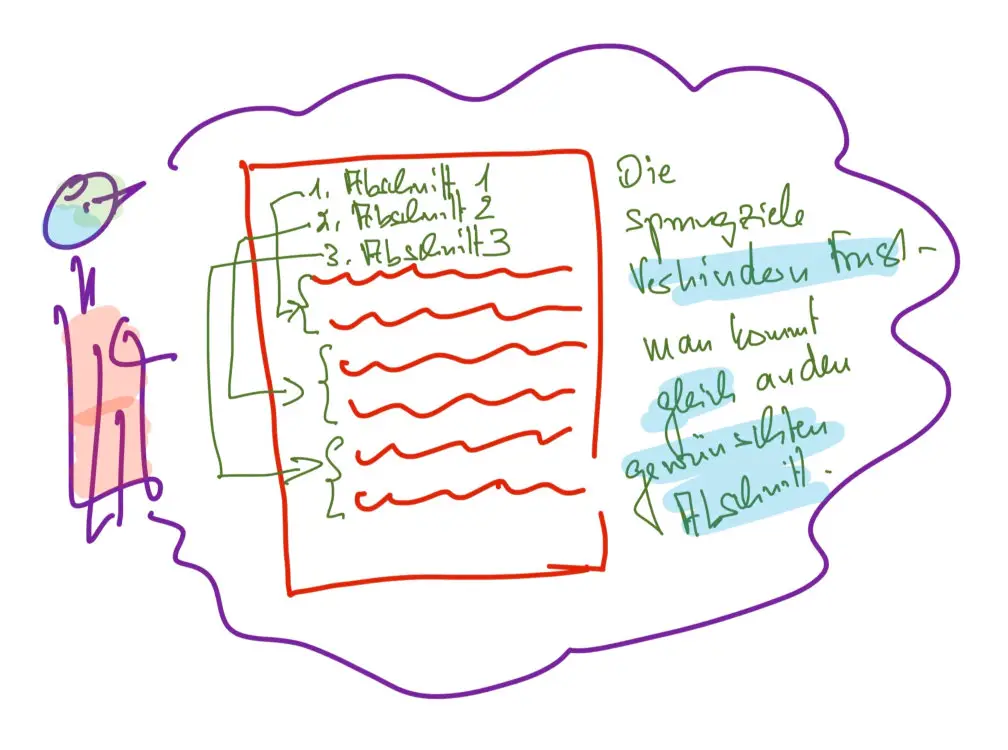

Inhaltsverzeichnis – mit Links zur richtigen Stelle

- Gedichte von Barthold Heinrich Brockes

- Gedichte von Simon Dach

- Gedichte von Paul Fleming

- Gedichte von Catharina … von Greiffenberg

- Gedichte von Johann Christian Günther

- Gedichte von Andreas Gryphius

- Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau

- Gedichte von Martin Opitz

- Gedichte von Sibylla Schwarz

- Gedichte von Jesaias Rompler

Für alle, denen Barockgedichte noch fremd sind.

Hier sind unsere drei wichtigsten Videos, die einem helfen, mit Barockgedichten möglichst gut klarzukommen.

- Unser Einstieg mit Gryphius: https://youtu.be/LsY8LxyAs34

- Dann ist es gut, wenn man die typischen Themen mit ihren Autoren kennt: https://youtu.be/NHrjvEQW5fE

- Und dann noch unser 10-Punkte-Programm, um eins von diesen Gedichten schnell und sicher zu „knacken“

https://youtu.be/Ft6c8CuRy-E

- Dieses Video hilft sich überhaupt erst mal mit barocken Gedichten anzufreunden: https://youtu.be/LsY8LxyAs34

- Dabei geht es zunächst einmal um eine für uns sehr fremdartig wirkende Sprache – meist wird sie erfreulicherweise angepasst.

- Dann geht es um die besondere Form der Strophen und auch das Rhythmus.

- Und dann natürlich um eine besondere Grundhaltung.

- Dieses Video hilft sich überhaupt erst mal mit barocken Gedichten anzufreunden: https://youtu.be/LsY8LxyAs34

- Dabei geht es zunächst einmal um eine für uns sehr fremdartig wirkende Sprache – meist wird sie erfreulicherweise angepasst.

- Dann geht es um die besondere Form der Strophen und auch das Rhythmus.

- Und dann natürlich um eine besondere Grundhaltung.

Die wichtigsten Gedichte – alphabetisch nach Autoren

- Wer Gedichte zu bestimmten Themen sucht, kann auf dieser Seite nachschauen:

- https://schnell-durchblicken.de/barocklyrik-so-findet-man-schnell-passende-gedichte-finder

Gedichte von Barthold Heinrich Brockes

- Ein Gedicht zwischen Barock und Aufklärung – Brockes, „Belehrendes Gleichnis“

https://youtu.be/6oy-KnUyWMc

— - Spannend wird es immer, wenn die Dichter sich irgendwie nicht an die Epochengrenzen der Schulbücher halten 😉

- Brockes, Barthold Heinrich , „Die Muscat-Hyazinthe“

Eine Blume wird zum Symbol zum einen für die Größe des Schöpfers, zum anderen aber auch für einen besseren Blick auf den wirklichen Wert eines Menschen.

https://textaussage.de/schnell-durchblicken-barthold-heinrich-brockes-die-muscat-hyazinthe

—

Brockes, „Die kleine Fliege“ – mal ein entspannt-fröhliches Barockgedicht

Wer mal sehen möchte, wie in der Barockzeit auch auf lockere, aber achtsame Weise von der Naturbetrachtung zu Gott geführt werden kann, der findet hier ein Beispiel:

https://schnell-durchblicken.de/brockes-die-kleine-fliege

—

Brockes, „Belehrendes Gleichnis“

Ein Gedicht zwischen Barock und Aufklärung – Brockes

https://schnell-durchblicken.de/brockes-belehrendes-gleichnis- Spannendes Gedankenexperiment, das die Welt mit einem prunkvollen Palast vergleicht, den wir als Gäste nur kurz durchwandern dürfen.

- Es geht um die Entscheidung

- ob ihr eure Zeit damit verschwendet, wertlosen „Sand“ (wie etwa Statussymbole) einzusammeln,

- oder ob ihr die Schönheit des Lebens mit allen Sinnen genießt.

- Dieses Gedicht ist also kein verstaubter Text, sondern eine fast schon moderne Aufforderung, den eigenen Verstand zu nutzen und das eigene Lebensglück nicht an Belanglosigkeiten zu verlieren.

Gedichte von Simon Dach

- Simon Dach, „Annchen von Tharau“

- https://schnell-durchblicken.de/simon-dach-annchen-von-tharau

— - Simon Dachs „Ännchen von Tharau“ wurde früher viel gelesen und vor allem auch gesungen. Es ging um unerschütterliche Treue gefeiert wird – allerdings aus einer sehr männlichen Sicht.

- Es lohnt sich, die aus heutiger Sicht nicht mehr passenden Stellen herauszufinden.

- Dann kann man überlegen, wie heute so etwas wie ewige Liebe von Partnern entstehen und vor allem halten könnte.

- Kreativ könntet ihr das Gedicht „entzaubern“, indem ihr eine Antwort aus Ännchens Sicht verfasst: Hat sie wirklich Lust auf diese totale Unterwerfung und eine völlig konfliktfreie „Himmelreich-Beziehung“, oder sieht ihre Realität ganz anders aus?

- —

- Dach, „Lob der Liebe“

- gekürzte Fassung für Klausur

https://schnell-durchblicken.de/simon-dach-lob-der-liebe-gekuerzte-fassung- Liebe nicht als bloßes Gefühl, sondern als eine unschlagbare Superkraft

- die stärker ist als „Stahl“, „Blei“ oder jede Form von „Tyrannei“.

- Faszinierendes Bild einer Welt, in der ohne Liebe buchstäblich nichts funktioniert – weder das Singen der Vögel noch das Wachsen unseres täglichen Brotes.

— - Kritisch lässt sich darüber streiten, ob diese Vision der Liebe als „Zwietracht-Überwinder“ in einer Realität voller „Hass und Streit“ eine mutige Hoffnung oder doch nur eine naive Utopie ist.

- Kreativ bietet der Text eine tolle Steilvorlage für einen Vergleich mit heutigen Songtexten: Besingen aktuelle Popstars die Liebe immer noch als eine so göttliche, alles bewegende Macht?. Die kurzen Strophen laden euch dazu ein, neu zu bewerten, ob wir heute noch an eine Kraft glauben, die Menschen wirklich dauerhaft verbinden kann.

- Frage:

Findest du die Vorstellung, dass ohne Liebe kein Brot wächst und kein Vogel singt, heute eher poetisch schön oder einfach nur zu weit hergeholt?.

—

- Klausur zu dieser Kurzfassung

https://schnell-durchblicken.de/klausur-simon-dach-lob-der-liebe-gekuerzte-fassung

— - Langfassung

https://schnell-durchblicken.de/simon-dach-lob-der-liebe-lange-fassung

— - Kurzfassung lediglich 4 ausgewählte Strophen (Strophe 1, 3, 6 und 17) enthält, umfasst das Original insgesamt 17 Strophen.

- Thema der Liebe noch weitaus detaillierter und umfassender entfalteT.

- Vertiefung der Allmacht: Die Langfassung verstärkt den Eindruck der Liebe als eine „göttliche, allumfassende Kraft“, die nicht nur punktuell wirkt, sondern die gesamte Schöpfung durchdringt.

- Zusätzliche Facetten: Es werden wahrscheinlich noch mehr Bereiche des Lebens und der Natur beleuchtet, in denen die Liebe als „Herzen-Binder“ und „Zwietracht Überwinder“ aktiv ist.

- Kosmisches Ausmaß: Der Charakter der Liebe als zentrale kosmische Kraft wird durch die schiere Menge an Lobpreisungen noch deutlicher hervorgehoben.

- Wie verändert sich der Eindruck der Aussage?

- Durch die Kürzung auf vier Strophen verändert sich die Wirkung des Gedichts massiv:

- Konzentration auf die „Superkraft“: Die Kurzfassung wirkt wie ein „Best-of“, das die Liebe fast schon modern als eine Art unschlagbare Superkraft darstellt. Der Fokus liegt extrem stark auf der Unbesiegbarkeit gegenüber Tyrannei und der belebenden Wirkung auf die Natur.

- Verlust des Hymnen-Charakters: Die Langfassung mit ihren 17 Strophen hat eher den Charakter einer ausführlichen Hymne oder eines Gebets. In der Kurzfassung geht dieser feierliche, fast schon meditative Rhythmus der ständigen Wiederholung und Erweiterung verloren.

- 3. Zuspitzung auf den Appell: In der Kurzfassung folgt der Appell gegen „Hass und Streit“ (Strophe 17) viel schneller auf die einleitenden Lobpreisungen. Dadurch wirkt das Gedicht weniger wie eine rein philosophische Naturbetrachtung und viel stärker wie ein direkter moralischer Aufruf an die Menschheit.

- 4. Pragmatismus: Die Kurzfassung ist als „Klausurfassung“ konzipiert. Sie ist darauf optimiert, die zentralen Motive des Barock (Gott, Natur, Liebe als Ordnungsmacht) schnell erfassbar zu machen, während die Langfassung dem Leser mehr Zeit lässt, in die barocke Bilderwelt einzutauchen.

—

- gekürzte Fassung für Klausur

- Dach, Simon, „Letzte Rede einer vormals stolzen und gleich jetzt sterbenden Jungfrau“

- Drastische Selbstbeschreibung einer Frau kurz vor ihrem Tod, bei der sie

- ihre vergangene Schönheit mit viel Pracht und Stolz

- vergleicht mit ihrem Verfall kurz vor dem Tod

- und alle jungen Frauen auffordert, bereits dieses Ende zu bedenken.

— - Das Gedicht ist sehr gut geeignet, die Jenseitsorientierung der Barockzeit kritisch zu diskutieren, weil sie eben auch negative Auswirkungen auf die Gegenwart hat.

https://schnell-durchblicken.de/barock-gedicht-simon-dach-letzte-rede-einer-sterbenden-jungfrau

— - Hierzu gibt es inzwischen auch ein Speed-Dating-Video

https://schnell-durchblicken.de/video-speed-dating-mit-simon-dach-letzte-rede-einer-vormals-stolzen-und-gleich-jetzt-sterbenden-jungfrau

— - Außerdem ein Kolumnen-Text, der sich kritisch mit dem Gedicht beschäftigt, es aber auch weiterdenkt: Wo sind unsere Irrtümer und Irrläufe heute – die vielleicht künftige Generationen sehr kritisch sehen – und manchmal schon die eigenen Kinder

https://schnell-durchblicken.de/lars-kruesand-vom-barock-schock-zur-selbstkritik-was-uns-eine-letzte-rede-ueber-unsere-eigenen-wahrheiten-verraet

—

- Dach, Lied der Freundschaft

- Eine sehr idealisierte Vorstellung von Freundschaft – in enger Beziehung zu Gott.

- Interessante Frage, ob man hier schon Ansätze der späteren Aufklärung sehen kann.

- https://textaussage.de/simon-dach-lied-der-freundschaft

Gedichte von Paul Fleming

- Fleming, „An sich“

- Ein Gedicht, mit dem das lyrische Ich sich selbst (und indirekt auch uns) Mut macht.

- https://schnell-durchblicken.de/paul-fleming-an-sich

—

- Fleming, „Gedanken über die Zeit

- Vorwurf an die Menschen, dass sie in der Zeit leben, aber doch keine kennen.

Das bedeutet auch zugleich, dass sie nicht wissen, wer sie sind.

Mahnung, an die Zeit zu denken, die ohne Zeit ist, also die Ewigkeit

https://schnell-durchblicken.de/paul-fleming-gedanken-ueber-der-zeit

—

- Vorwurf an die Menschen, dass sie in der Zeit leben, aber doch keine kennen.

- Paul Fleming, „Wie er wolle geküsset sein“

- Sehr viel lockerer als bei Simon Dach, „Letzte Rede …“ und fast modern geht es im Hinblick auf das Küssen in dem folgenden Gedicht zu.

- Wir haben das Gedicht zusätzlich mal von ChatGPT „modernisieren“ lassen – und das Ergebnis kritisch kommentiert.

- https://textaussage.de/paul-fleming-wie-er-wolle-gekuesset-sein-mit-ki-modernisierung

- —

- Dazu passt gut das Gedicht von Opitz – siehe weiter unten:

- —

Gedichte von Catharina Regina von Greiffenberg

- Zu dem Gedicht mit der „Frühlingslust“ – siehe weiter unten – haben wir auch ein Video.

— - https://youtu.be/2SUscIjAUw8

- Catharina Regina von Greiffenberg, „Auf meinen bestürmeten Lebens-Lauff“

- Ein Gedicht, das das Leben als eine stürmische Lebensfahrt betrachtet, bei der man aber immer Gott als den Stern sehen kann, der einem zum Ziel bringt.

- in heutiges Deutsch übertragen

und erklärt ausgewertet

und mit Überlegungen zur Frage der Aktualität

https://schnell-durchblicken.de/catharina-regina-von-greiffenberg-auf-meinen-bestuermeten-lebens-lauff-in-heutiges-deutsch-uebertragen-und-erklaert

— - Dazu auch noch: Anmerkungen zum Kontext des Gedichtes

https://schnell-durchblicken.de/anmerkungen-zum-kontext-des-gedichtes-auf-meinen-bestuermeten-lebens-lauff-von-catharina-regina-von-greiffenberg

—

- Catharina Regina von Greiffenberg, „Gegen Amor“

- Ein Gedicht, das deutlich machen soll, wie das lyrische Ich – wohl als Frau gedacht – sich allen „Liebesangriffen“ erfolgreich widersetzt:

https://schnell-durchblicken.de/catharina-regina-von-greiffenberg-gegen-amor

—

- Ein Gedicht, das deutlich machen soll, wie das lyrische Ich – wohl als Frau gedacht – sich allen „Liebesangriffen“ erfolgreich widersetzt:

- Greiffenberg, Catharina Regina von: „Gott-lobende Frühlings-Lust“ Wir präsentieren ein Gedicht aus der Barockzeit, das den Beginn des Frühlings zur Verherrlichung Gottes nutzt.

- Hier hat man schon den Eindruck, dass die Natur sehr stark für religiöse Zwecke instrumentalisert wird.

- Es lohnt sich sicher, diesen engen Verherrlichungsansatz mit der sonstigen Verwendung von Religion in anderen Barockgedichten zu vergleichen.

- https://textaussage.de/schnell-durchblicken-bei-catharina-regina-von-greiffenberg-gott-lobende-fruehlings-lust

Gedichte von Johann Christian Günther

- Günther, Abschied von seiner ungetreuen Liebsten

- Liebeskummer-Dramen ist – wie man sieht – keine Erfindung der Gegenwart

- In diesem Gedicht wird eine emotionale Achterbahnfahrt präsentiert, in der ein betrogener Liebhaber erst über die Gier und Falschheit seiner Ex schimpft, nur um am Ende völlig überraschend eine neue, „bessere“ Partnerin namens Henriette aus dem Hut zu zaubern.

- Kritisch lässt sich dabei hinterfragen, ob seine einseitigen Vorwürfe gegen die Frauenwelt nur ein egoistischer Schutzmechanismus sind oder ob er sich hier schlichtweg als schlechter Verlierer präsentiert.

- Kreativ bietet das Gedicht die spannende Möglichkeit, die barocken Klagen in einen modernen WhatsApp-Chat zu „übersetzen“ oder eine Antwort aus der Sicht der beschuldigten Ex-Freundin zu verfassen.

- ttps://schnell-durchblicken.de/johann-christian-guenther-abschied-von-seiner-ungetreuen-liebsten

Gedichte von Andreas Gryphius

- Dieses Video hilft sich überhaupt erst mal mit barocken Gedichten anzufreunden: https://youtu.be/LsY8LxyAs34

- Dabei geht es zunächst einmal um eine für uns sehr fremdartig wirkende Sprache – meist wird sie erfreulicherweise angepasst.

- Dann geht es um die besondere Form der Strophen und auch das Rhythmus.

- Und dann natürlich um eine besondere Grundhaltung.

- Gryphius, Sammlung von Gedichten

- Dieser Dichter spielt eine so große Rolle, dass wir auf vielfältigen Wunsch hierzu:

eine eigene Seite mit den wichtigsten Gedichten angelegt haben.

https://textaussage.de/sammlung-gryphius-gedichte

- Dieser Dichter spielt eine so große Rolle, dass wir auf vielfältigen Wunsch hierzu:

Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau

- Zu einem Gedicht dieses Autors gibt es auch ein Video.

- Es geht um „Vergänglichkeit der Schönheit“

- Zu finden ist das Video hier:

https://youtu.be/I1XJWLMwlMo - In der Leistungskurs-Variante kann es sogar mit einem Auszug aus Goethes „Werthers Leiden“ verglichen werden.

- Im Mittelpunkt stehen das im Titel angesprochene Barockthema.

- Hoffmannswaldau, „An einen Missvergnügten“

- Als nächstes ein Gedicht, das gut als Klausur drankommen könnte, weil es der normalen Vorstellung von einem Barockgedicht so gar nicht entspricht

- Diesmal mit Audio-Erklärung):

- https://schnell-durchblicken.de/christian-hoffmann-von-hoffmannswaldau-an-einen-missvergnuegten

—

- Hoffmannswaldau, „Er liebt vergebens“ – Barock-Klage über unerwiderte Liebe

- Gut als Einstieg geeignet, weil auch heute noch nachvollziehbar

- Da es in unserer Übersetzung leicht zu verstehen ist, kann man den Inhalt gut in ein modernes Gedicht verwandeln.

- Dann werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede schnell deutlich.

- Wir fürchten allerdings, dass „Liebesleid“ vor 300 Jahren sich fast genauso anfühlte wie heute.

https://schnell-durchblicken.de/christian-h-von-hoffmannswaldau-er-liebt-vergebens-barock-klage-ueber-unerwiderte-liebe

—

- Hofmannswaldau, „Vergänglichkeit der Schönheit:

- Beschreibung dessen, was eine Frau an Vergänglichkeit erwartet, das gilt aber nur für die äußere Schönheit, denn „Dein Herze kann zu aller Zeit bestehen, / Dieweil es die Natur aus Diamant gemacht“.

- Interessant hier, dass die Schöpfungslinie nur bis zur Natur durchgezogen wird – nicht direkt bis hin zu Gott.

- Außerdem wird dem Herzen des Menschen fast schon Ewigkeitsqualität zugesprochen, was sich schon mit den Vorstellungen des „Sturm und Drang“ vergleichen lässt.

https://schnell-durchblicken.de/hoffmannswaldau-vergaenglichkeit-der-schoenheit

—

- Beschreibung dessen, was eine Frau an Vergänglichkeit erwartet, das gilt aber nur für die äußere Schönheit, denn „Dein Herze kann zu aller Zeit bestehen, / Dieweil es die Natur aus Diamant gemacht“.

- Hofmannswaldau, „Die Welt“

- Beschreibung der Nichtigkeit der Welt und Appell an die Seele, sich von dem Vergänglichen fernzuhalten, um den „Port“ zu erreichen, „Da Ewigkeit und Schönheit sich umfasst“

- https://schnell-durchblicken.de/hofmann-von-hofmannswaldau-die-welt

- —

- Christian Hofmann von Hoffmannswaldau,

- Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? (Mat987)

https://schnell-durchblicken.de/hofmann-von-hofmannswaldau-die-welt

—- Hofmann von Hofmannswaldaus Gedicht „Die Welt“ ist eine düstere und fast schon radikale Abrechnung mit der Oberflächlichkeit, die allen Prunk als wertlosen und kurzlebigen Schein entlarvt. Mit drastischen Bildern wie einem „faulen Grab“, das nur äußerlich mit glänzendem Alabaster geschmückt ist, fordert der Text euch heraus, hinter die glitzernden Fassaden von Status und Erfolg zu blicken.

- Kritisch lässt sich hinterfragen, ob diese totale Ablehnung der Welt nur barocker Pessimismus ist oder ob wir heute genau diesen Blick brauchen, um uns nicht in künstlichen Scheinwelten zu verlieren. Kreativ bietet das Gedicht die perfekte Vorlage für ein „Anti-Instagram-Manifest“: Welche modernen Filter nutzen wir, um die „Kummerdisteln“ und die Vergänglichkeit unseres Alltags zu kaschieren? So regt das Werk dazu an, darüber nachzudenken, was im Leben wirklich dauerhaften Wert hat, wenn man den engen „Zirkel dieser Welt“ einmal verlässt.

- Welches moderne Statussymbol ist deiner Meinung nach heute der beste Beweis für diesen „schnöden Schein“, von dem der Dichter spricht?

- Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? (Mat987)

Gedichte von Martin Opitz

- Opitz, Martin, „Ach Liebste, lass uns eilen“

- Erinnerung an die Vergänglichkeit und Aufruf, „der Jugend Frucht“ zu nutzen

- https://textaussage.de/schnell-durchblicken-opitz-martin-ach-liebste-lass-uns-eilen

- —

- Opitz, Martin, „Auf einen Kuss“

- Hier ein Gedicht, das zwar auch von Leiden spricht, sie verschwinden aber im Hintergrund angesichts eines gelungenen Kuss-Glücks.

- Wie intensiv das ist, bleibt offen, verlockt aber dazu, eine modernere und stärker gefühlsbetonte Version dieses Gedichtes zu schreiben.

- https://schnell-durchblicken.de/opitz-auf-einen-kuss

- —

- Das Gedicht kann man gut vergleichen mit

- https://textaussage.de/paul-fleming-wie-er-wolle-gekuesset-sein-mit-ki-modernisierung

- —

- Opitz, Carpe diem

- Ein in weiten Teilen recht fröhliches und etwas oberflächliches Trinklied, das aber doch am Rand die Endlichkeit des Lebens durchscheinen lässt – allerdings ohne erkennbare und betonte Himmelsperspektive.

- https://schnell-durchblicken.de/opitz-carpe-diem

—

- Opitz, „Wann ich mit Frieden kann in deinen Armen liegen“

- Hier gibt es nähere Infos:

https://schnell-durchblicken.de/martin-opitz-wann-ich-mit-frieden-kann-in-deinen-armen-liegen - Auf jeden Fall schon mal: Es liest sich erst mal vielversprechend 😉

- Wir werden sehen:

Dieses Gedicht zeigt, dass sich Barockdichter auch ziemlich eindeutig der diesseitigen Lust zuwenden konnten.

—

- Hier gibt es nähere Infos:

Gedichte von Jesaias Rompler

- Jesaias Rompler, „Geistliche Spiegelbereitung“

- Ein Gedicht, das in besonderer Weise zu einem „geistlichen“ Leben auffordert:

https://textaussage.de/schnell-durchblicken-jesajas-rompler-von-loewenhalt-geistliche-spiegelbereitung

—

- Ein Gedicht, das in besonderer Weise zu einem „geistlichen“ Leben auffordert:

Gedichte von Sibylla Schwarz

- Schwarz, Sibylla, „Auf die / so durch Reisen wollen berühmet werden“

- Das Gedicht wendet sich radikal von der Welt ab, indem sowohl das Reisen als auch das Berühmt-werden-Wollen für weniger wichtig erklärt werden als das Lesen der Bibel und ihrer Schriften.

Ein schönes Beispiel, um die Bedeutung von Kadenzen bzw. Versschlüssen für den Inhalt mal an einem Beispiel zu zeigen.

https://schnell-durchblicken.de/sibylla-schwarz-auf-die-so-durch-reisen

—

- Das Gedicht wendet sich radikal von der Welt ab, indem sowohl das Reisen als auch das Berühmt-werden-Wollen für weniger wichtig erklärt werden als das Lesen der Bibel und ihrer Schriften.

- Schwarz, Sibylla, „Ist Lieb ein Feur ..,“

- Trotz der barocken Sprache wirkt das Gedicht erstaunlich modern.

- Es zeigt einen Menschen, der versucht, seine Gefühle zu begreifen – und scheitert an der Unbegreiflichkeit der Liebe.

- Zugleich kann man das Gedicht als ein frühes Beispiel weiblicher Selbstbehauptung lesen: Sibylla Schwarz greift ein traditionell männliches Thema auf und macht es sich zu eigen.

- Sie beweist, dass auch eine junge Frau des 17. Jahrhunderts geistige Tiefe und poetische Kraft besitzen kann.

- https://schnell-durchblicken.de/sibylla-schwarz-ist-lieb-ein-feur

Wer noch mehr möchte …

- Barock, bsd. Lyrik

https://textaussage.de/lyrik-der-epoche-des-barock-themenseite

— - Fragen und Anregungen können auf dieser Seite abgelegt werden:

https://textaussage.de/schnelle-hilfe-bei-aufgaben-im-deutschunterricht

— - Ein Verzeichnis aller unserer Themenseiten findet sich hier:

https://textaussage.de/themenseiten-liste

— - Ein alphabetisches Gesamtverzeichnis unserer Infos und Materialien gibt es hier:

https://textaussage.de/stichwortverzeichnis

— - Unser Videokanal auf Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCSsVID93txXLyKfO5UuL6Og