- Gedichte sind ein wichtiges Thema in der Schule.

- Manchmal weiß man aber auch nicht so richtig, worum es geht.

- Das ist beim Thema Stadt natürlich anders. Da hat wohl jeder seine eigenen Erfahrungen und auch eine eigene Meinung.

- Da haben wir uns jemanden von ChatGPT zeichnen lassen, der sich offenbar in dieser Umgebung richtig wohlfühlt.

Vielleicht jemand, der gerade mit der Schule eine Tour in ein Naturschutzgebiet gemacht hat. - Wunderschön – aber es fehlte doch einiges.

- Die Vielfalt

- Der Trubel

- Die vielen Menschen

- Und euch fällt bestimmt noch viel mehr ein.

- Und hier findet ihr die passenden Gedichte dazu.

- Und hier wie gesagt – das Gegenmodell.

- Da steht jemand im Stau.

- Die Nerven liegen blank – die Termine drohen zu scheitern.

- Und wenn man Glück hat, kann man sich wenigstens in einen Traum flüchten.

- Weite

- Schöne, romantische Umgebung.

- Man ist für sich

- und trifft höchstens Gleichgesinnte.

- Weite

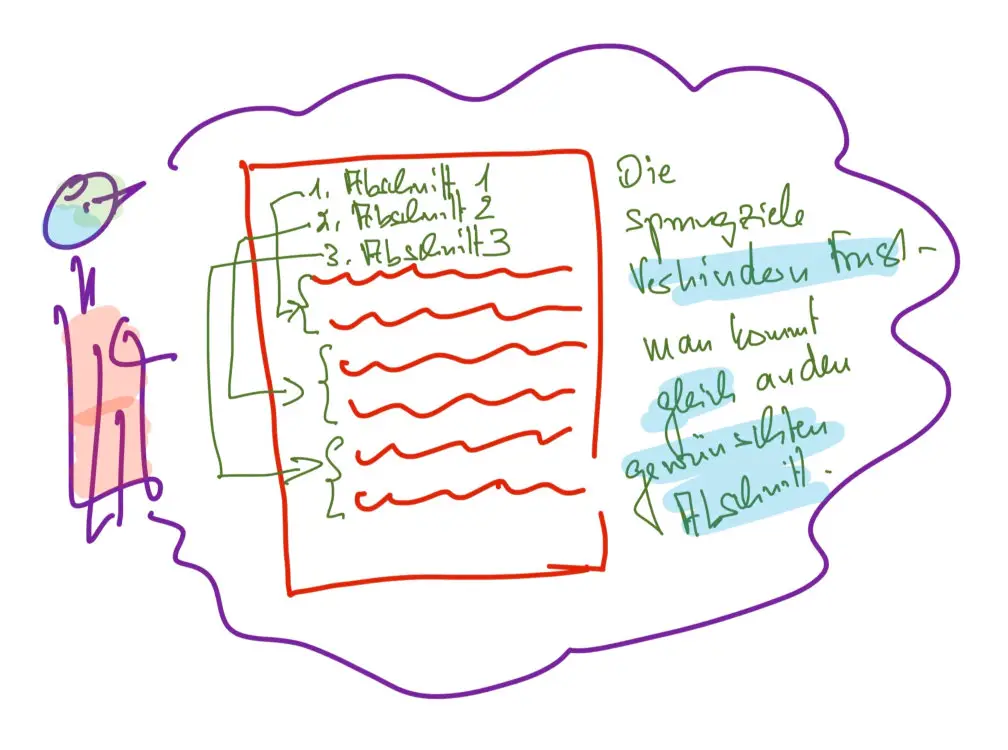

Damit alle gut klar kommen, haben wir hier einfach das Thema „Stadt im Gedicht“ nach verschiedenen Themen unterteilt.

Hier zunächst ein Überblick – Rechts auf die Links kann man klicken – und dann springt man an die entsprechende Stelle.

Inhaltsverzeichnis

- Hier die Sprungmöglichkeiten zu den Teilen.

- Positive Sicht auf die Stadt

- Einsamkeit in der modernen Stadt

- Hoffnung auf einen Ausbruch

- Negative Sicht auf die Stadt

- Untergang, Vernichtung, Apokalypse

- Widerstand, Aufruhr, Revolution

- Satirische Betrachtung der Stadt

- Gedichte in Sonett-Form

- Weitere Infos, Tipps und Materialien

Positive Sicht auf die Stadt

Für uns heute dürfte das in der Regel ziemlich selbstverständlich sein. Aber um 1900 herum sah das ganz anders aus.

Darum stellen wir jetzt erstmal Gedichte vor, die die Stadt auch positiv sehen. Dann kommen wir zum Gegenteil.

Hofmannsthal, „Siehst du die Stadt“

- Hofmannsthal, „Siehst du die Stadt“

https://textaussage.de/gedichtinterpretation-klasse-8-hofmannsthal-siehst-du-die-stadt- Thema: Eindruck einer Stadt als Spiegel innerer Wahrnehmung – zwischen Beobachtung, Gefühl und sprachlicher Verfremdung.

- Besonderheit: Traumhafte, leicht mystische Atmosphäre mit ungewöhnlichen Bildern – ideal, um mit Schüler:innen über „Stimmung“ in Texten zu sprechen.

- Interessanter Aspekt: Gut geeignet, um den Übergang von rein äußerlicher Stadtbeschreibung zur subjektiven Deutung zu thematisieren – auch als Einstieg in moderne Lyrik.

—

- Wer sich das Gedicht mal im Video vorstellen lassen will.

- Videolink

https://youtu.be/u28ihPx-V3o - Hier wird gezeigt, wie man schnell den Inhalt versteht, die Aussagen erkennt und sogar das Thema benennen kann.

- Videolink

-

- Eva Strittmatter, Herbst in Berlin

Gleich zu Beginn wird deutlich, dass dieses Gedicht eine regelrechte Liebeserklärung an Berlin im Herbst enthält.

Es lohnt, sich die Begründungen dafür anzuschauen:

https://textaussage.de/5-min-tipp-eva-strittmatter-herbst-in-berlin

Außerdem ist das ein guter Anlass, um selbst mal ein Liebesgedicht an einen bestimmten Ort zu verfassen.

— - Orhan Veli, „Ich höre Istanbul“ – Heimat Fremde

Hier kommt wohl noch das Problem des In-der-Fremde-Seins hinzu, was die Erinnerung schmerzhafter macht.

https://textaussage.de/orhan-veli-istanbul

Auf der Seite einer Schule finden sich schöne Parallelgedichte von Schülis:

https://kaiser-karls-gymnasium.de/attachments/article/303/Klasse%208%20-%20Parallelgedichte.pdf

— - Oskar Loerke, „Blauer Abend in Berlin“

https://textaussage.de/schnell-durchblicken-oskar-loerke-blauer-abend-in-berlin- Thema: Poetisch-romantischer Blick auf die Großstadt Berlin in der Abendstimmung – Stadt als lebendiger Organismus.

- Besonderheit: Viele Personifikationen und Naturvergleiche – ungewöhnlich „zärtlicher“ Ton für ein Stadtgedicht.

- Interessanter Aspekt: Gut geeignet, um mit Schüler:innen über Großstadt als Erlebnisraum zu sprechen – jenseits von Lärm, Kälte und Hektik.

- —

- Storm, „Die Stadt“: Die Stadt als Ort der Erinnerung / Heimat

Einzeln vorgestellt hier:

https://schnell-durchblicken.de/theodor-storm-die-stadt

Im Vergleich mit einem Eichendorff-Gedicht

https://textaussage.de/klausur-eichendorff-lindes-rauschen-im-vergleich-zu-storm-die-stadt- Thema: Wehmütiger Rückblick auf eine Heimatstadt – geprägt von Erinnerung, Melancholie und innerer Distanz.

- Besonderheit: Verbindet klare äußere Stadtbeschreibung mit stark subjektiver Stimmung – typisch für den poetischen Realismus.

- Interessanter Aspekt: Ideal für Vergleichsaufgaben: Stadtbild zwischen Gefühl und Realität – lässt sich gut Eichendorffs Naturbild gegenüberstellen

- —

- Eva Strittmatter, Herbst in Berlin

- Ernst Schur, „Heimat“ – auch in der Stadt gibt es sie

- Ein äußerst interessantes Gedicht, das die Probleme der Stadt anerkennt,

- aber auch den Menschen dort eine Heimat zuerkennt.

- Sehr gut übertragbar auf alle Gegenden der Welt, in der Menschen es schwer haben, aus denen sie vielleicht auch fliehen müssen, die aber doch ihre Heimat bleiben.

- Das wird in der Migrationsdebatte möglicherweise häufig zu wenig gesehen.

https://schnell-durchblicken.de/ernst-schur-heimat - Bonus: Bei diesem Gedicht wird ausführliche auf die sprachlichen und sonstigen Mittel eingegangen, wobei unterschieden wird

- zwischen einer Schüler-Perspektive

- und eine wissenschaftlichen Perspektive.

Einsamkeit in der modernen Stadt

- Einsamkeit in der modernen Stadt:

- Aber es gibt natürlich auch die negativen Aspekte des Großstadtlebens:

- Jürgen Becker, „Das Fenster am Ende des Korridors“

Das Gedicht macht auf beeindruckende Art und Weise die Einsamkeit eines Menschen in einer städtischen Wohnanlage deutlich. Vor allem die Vorstellung vom „Korridor“ unterstreicht das. Am Ende entwickelt es den fantastischen Traum des Wegfliegens durch das im Titel angesprochene Fenster.

https://textaussage.de/juergen-becker-das-fenster-am-ende-des-korridors-tipps-zur-analyse-und-anregungen- Thema: Abstraktes, fragmentarisches Stadtgedicht – Wahrnehmung der Stadt als Raum von Eindrücken, Blicken, Momenten.

- Besonderheit: Löst sich von traditioneller Lyrikstruktur – freie Assoziationen statt klarer Aussagen; moderne, offene Bedeutungsebenen.

- Interessanter Aspekt: Sehr geeignet für kreatives Arbeiten: alternative Titel, eigene Stadtbilder, bildnerische Umsetzungen oder Gedichtantworten.

- —

- Wolfenstein, „Städter“

Beschrieben wird der Gegensatz von Enge und Einsamkeit

Dazu gibt es ein interessantes Gegengedicht, das die Möglichkeit einer echten Begegnung andeutet.

https://textaussage.de/weg-zur-sicheren-interpretation-wolfenstein-staedter- Thema: Isolation und Nebeneinander in der Großstadt – Menschen leben dicht an dicht, bleiben aber innerlich getrennt.

- Besonderheit: Sehr starke Bildsprache – viele Metaphern für Enge, Getrenntsein, innere Leere trotz Nähe.

- Interessanter Aspekt: Regt zum Nachdenken über heutige Formen der Anonymität an – ideal für Diskussionen über Stadtleben, soziale Kälte und Zwischenmenschlichkeit.

- —

- Kurt Tucholsky, Augen in der Großstadt

- Ein Gedicht, das einen besonderen Blick auf einen ganz normalen Alltag wirft.

- Es regt an, mal über grundsätzliche Fragen des Lebens nachzudenken.

https://schnell-durchblicken.de/kurt-tucholsky-augen-in-der-grossstadt - Thema: Flüchtige Begegnungen und Einsamkeit im städtischen Menschenstrom – Nähe ist möglich, aber unwahrscheinlich.

- Besonderheit: Klarer, zugänglicher Stil mit fast lakonischer Melancholie – wirkt modern und berührend zugleich.

- Interessanter Aspekt: Ideal zur Diskussion über heutige Großstädte: Ist echte Begegnung möglich – oder rauscht alles vorbei? Auch als Einstieg in das Thema „moderne Anonymität“ geeignet.

- Besonders interessant:

Hierzu gibt es ein modernes Parallelgedicht, das einen positiveren Akzent setzt:

Kimia Tivag, „Heute Tucholsky besprochen“ – Modernisierung von „Augen in der Großstadt“

https://schnell-durchblicken.de/kimia-tivag-heute-tucholsky-besprochen-modernisierung-von-augen-in-der-grossstadt - —

- Vgl. dazu auch die Modernisierung aus heutiger Sicht

Kimia Tivag, „Heute Tucholsky besprochen“

https://schnell-durchblicken.de/kimia-tivag-heute-tucholsky-besprochen-modernisierung-von-augen-in-der-grossstadt

—

- Erich Kästner, „Sozusagen in der Fremde“

Vorgestellt wird ein Gedicht, das sehr ausdrucksstark die Einsamkeit deutlich macht, die man in einer Großstadt sogar unter Menschen empfinden kann.

Zugleich aber wird deutlich, wie man sich aus solch einer Situation retten kann.

Weiter unten zwei Tipps, womit man dieses Gedicht vergleichen kann.

https://textaussage.de/erich-kaestner-sozusagen-in-der-fremde-tipps-zur-analyse-und-anregungen

—

Hoffnung auf einen Ausbruch aus der modernen Stadt, Natur

Und mancher sehnt sich dann nach einem Leben, vielleicht auch mit mehr Gemeinschaft.

- Jürgen Becker, „Das Fenster am Ende des Korridors“

Der Ausbruch in der Fantasie

siehe dagegen auch #Widerstand

https://textaussage.de/juergen-becker-das-fenster-am-ende-des-korridors-tipps-zur-analyse-und-anregungen- Thema: Abstraktes, fragmentarisches Stadtgedicht – Wahrnehmung der Stadt als Raum von Eindrücken, Blicken, Momenten.

- Besonderheit: Löst sich von traditioneller Lyrikstruktur – freie Assoziationen statt klarer Aussagen; moderne, offene Bedeutungsebenen.Interessanter Aspekt: Sehr geeignet für kreatives Arbeiten: alternative Titel, eigene Stadtbilder, bildnerische Umsetzungen oder Gedichtantworten.

- —

- Rainer Maria Rilke, „Spaziergang“

In Rainer Maria Rilkes Gedicht „Spaziergang“ wird der Moment beschrieben, in dem die Begegnung mit einer fernen, unerreichbaren Schönheit uns unbewusst verwandelt, obwohl wir auf unserem Weg nur den Widerstand des Gegenwinds wahrnehmen.

Zu finden ist das Gedicht z.B. hier.

Näher vorgestellt wird es hier:

https://schnell-durchblicken.de/rilke-spaziergang-beispiel-fuer-die-suche-nach-dem-thema

Negative Sicht auf die Stadt und die Menschen

Kommen wir dann zu den Schriftstellern, die sich besonders negativ zur Stadt und dem Leben in ihr äußerten.

Besonders bei dem Gedicht hier hat man den Eindruck der Übertreibung. Wir haben das mal genauer untersucht, dass die Expressionisten manchmal fast einen abgründigen Spaß daran hatten, nur das Negative zu sehen.

- Ludwig Jacobowski – „Großstadtlärm“

- Paul Boldt, „Auf der Terrasse des Café Josty“

https://schnell-durchblicken.de/paul-boldt-auf-der-terrasse-des-cafe-josty- Thema: Beobachtung des Großstadtlebens vom Café aus – der Einzelne als stiller Zuschauer des urbanen Trubels.

- Besonderheit: Expressionistische Momentaufnahme mit scharfen Kontrasten – eleganter Blick von außen auf Bewegung, Technik, Menschen.

- Interessanter Aspekt: Gut geeignet, um über Perspektive und Haltung zur Stadt zu sprechen: beteiligt oder distanziert? Auch spannend als Vergleich zu Rilkes „Spaziergang“.

- —

- Borchert, Wolfgang, „Großstadt“

Die Großstadt als Göttin und Mutter des Lebens, von der die Menschen aber kein „Erbarmen“ zu erwarten haben – nur eine graue Zukunft.

Eine gute Gelegenheit, um dem etwas entgegenzusetzen.

https://textaussage.de/schnell-durchblicken-bei-dem-gedicht-grossstadt-von-wolfgang-borchert

—- Thema: Vielschichtiges Stadtbild in drei Rollen: Göttin, Hure, Mutter – zwischen Ablehnung, Verführung und Trost.

- Besonderheit: Starke Personifikationen, eindrückliche Sprachbilder – Stadt als lebendiges, widersprüchliches Wesen.

- Interessanter Aspekt: Ideal für die Analyse ambivalenter Stadtwahrnehmung – regt zu Diskussion und kreativer Interpretation an (z. B. „Wie sehe ich meine Stadt?“).

Vgl. auch Detlev von Liliencron, „In einer großen Stadt“

- Detlev von Liliencron, „In einer großen Stadt“

https://textaussage.de/detlev-von-liliencron-in-einer-grossen-stadt- Thema: Großstadtleben als schneller, lärmender Strom – Alltag in der Anonymität des urbanen Raums.

- Besonderheit: Lebendige Momentaufnahmen – ungewöhnlich modern für die Entstehungszeit; ein Vorgriff auf spätere Stadtlyrik.

- Interessanter Aspekt: Guter Einstieg in die Geschichte der Großstadtlyrik – zeigt, wie schon im 19. Jh. die Stadt als Getriebe und Kulisse erlebt wurde.

Vgl. Borchert, Wolfgang, „Großstadt“

—

- Hierzu passt:

Börries von Münchhausen, „Strassenbild“

Auch wenn dort vor allem die Hektik und das Zeitproblem hervorgehoben werden.

Guter Ausgangspunkt, um ein Gegengedicht zu schreiben.

https://schnell-durchblicken.de/boerries-von-muenchhausen-strassenbild

— - Georg Heym, „Die Stadt“

Vertritt eine ähnliche Sicht wie Borchert, aber ohne die religiösen Bezüge – eher auf der Ebene der Beobachtung und Auswertung.

https://textaussage.de/georg-heym-die-stadt-

- Thema: Apokalyptische Vision der Großstadt – düster, bedrohlich, menschenfeindlich.

- Besonderheit: Expressionistische Bildgewalt: personifizierte Stadt als Ungeheuer; starke Kontraste, dramatische Atmosphäre.

- Interessanter Aspekt: Ideal zur Analyse von Sprachbildern und Stimmung – lässt sich gut mit moderateren Stadtgedichten vergleichen (z. B. Kästner oder Loerke), um Extreme sichtbar zu machen.

—

-

- Kurt Tucholsky, Augen in der Großstadt

- Thema:

Flüchtige Begegnungen in der anonymen Großstadt – zwischen Sehnsucht, Zufall und Vergeblichkeit. Der Mensch bleibt einsam im Strom der Massen.Besonderheit:

Tucholsky kombiniert einfache Sprache mit melancholischer Tiefe. Die Reihung von Beobachtungen wirkt zunächst unspektakulär, entfaltet aber durch den Refrain („Zwei fremde Augen…“) eine poetische Reflexion über verpasste Chancen und existenzielle Vereinzelung. Kein expressionistischer Aufschrei – sondern leiser Großstadtblues.Interessanter Aspekt:

Das Gedicht eignet sich hervorragend zur Unterscheidung zwischen moderner Lyrik und expressionistischer Überzeichnung. Anders als bei Heym oder Rilke steht nicht die Anklage oder das düstere Weltenbild im Zentrum, sondern eine leise, aber tiefgründige Beobachtung: Begegnung bleibt möglich – aber sie entgleitet sofort.

https://schnell-durchblicken.de/kurt-tucholsky-augen-in-der-grossstadt

— - Rilke, Denn Herr die großen Städte sind

- https://textaussage.de/rilke-denn-herr-die-grossen-staedte-sind

- Thema:

Existenzielle Vereinsamung und Entfremdung in der Großstadt – das Leben erscheint entleert, eingeengt, leidvoll. Die Stadt steht sinnbildlich für eine Welt, in der das Menschliche verdorrt.Besonderheit:

Gedämpfte, aber eindringliche Sprachbilder voller religiöser Anklänge und existenzieller Trauer. Die Stadt wird nicht als Ungeheuer, sondern als seelenloser Raum dargestellt, in dem Kindheit, Liebe, Mutterschaft und Tod nur noch schemenhafte Schatten früherer Erfüllung sind. Der Kontrast zur atmenden Natur betont die innere Leere.Interessanter Aspekt:

Das Gedicht eignet sich hervorragend zur Analyse der Stimmung durch Bildsprache: Das Kind „muss Kind sein und ist traurig Kind“ – solche paradoxen Wendungen zeigen, wie tief das Leid in alltägliche Lebensphasen eindringt.

— - Rilke, „Die Städte aber wollen nur das Ihre“

- https://schnell-durchblicken.de/gedichte-verstehen-ohne-angst-und-zwang-beispiel-rilke-die-staedte-aber-wollen-nur-das-ihre

- Thema:

Entfremdung und Selbstverlust in einer materialistisch geprägten Gesellschaft – Menschen wirken getrieben, fremdbestimmt und ausgelaugt.Besonderheit:

Verdichtete expressionistische Sprache mit starker Bildkraft: Das Geld wird wie eine Naturgewalt personifiziert („wie Ostwind groß“) und dominiert die Menschen, die dadurch „gar nicht mehr sie selber“ sein können. Der Mensch erscheint entleert, passiv, wartend auf äußere Reize – selbst das „Gift“ wird zur ersehnten Belebung.Interessanter Aspekt:

Das Gedicht eignet sich ideal zur Analyse von Metaphern und Dissonanz: Zwischen dem „Trug“, der „Kräfte raubt“, dem übermächtigen Geld und dem verzweifelten Warten entsteht ein bedrückendes Bild moderner Entfremdung.

Apokalypse, Untergang, Vernichtung

Kommen wir hier nun zum absoluten Spezialgebiet der Expressionisten. Im Hinblick auf den Krieg kann man es nachvollziehen, bei dem nächsten Gedicht hier hat man aber eher den schon angesprochenen Eindruck: Da hat einer aber Freude daran, sich einen Albtraum auszumalen.

- Heym, Der Gott der Stadt

In Georg Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“ wird eine bedrohliche, gottgleiche Macht beschrieben, die über der Stadt thront, sie mit Anonymität und Zerstörung beherrscht und das menschliche Leben in Furcht und Ausweglosigkeit hält.

https://textaussage.de/georg-heym-der-gott-der-stadt

— - Thema: Eine übermächtige, zerstörerische Kraft herrscht über die Stadt – Verkörperung von Gewalt, Chaos und Abgründigkeit.

- Besonderheit: Radikale, bildgewaltige Personifikation (Moloch) – intensive Ausdrucksweise des Expressionismus, religiöse Bildsprache.

- Interessanter Aspekt: Gut geeignet, um Machtstrukturen, urbane Bedrohung und Weltuntergangsvisionen zu diskutieren – besonders wirksam im Kontrast zu idealisierten Stadtbildern.

— - Vgl. auch Heym, „Der Krieg“

In Georg Heyms Gedicht „Der Krieg“ wird der Krieg als apokalyptische, zerstörerische Macht dargestellt, die mit überwältigenden, albtraumhaften Bildern Tod, Chaos und Untergang über Städte und Menschen bringt.

https://textaussage.de/schnell-durchblicken-georg-heym-der-krieg

—- Thema: Der Krieg als apokalyptische, menschenvernichtende Macht – schreitet durch Städte und Landschaften.

- Besonderheit: Gewaltige Metaphern, Personifikation des Krieges – typisch expressionistisch, stark bildhaft und bedrohlich.

- Interessanter Aspekt: Auch ohne konkreten Stadtraum klar als Stadtgedicht lesbar: zeigt, wie Krieg das urbane Leben zerstört – gut kombinierbar mit „Der Gott der Stadt“ oder „Die Stadt“.

- Gedichtvergleich: Georg Heym, Die Stadt und Joseph von Eichendorff, In Danzig

In Georg Heyms Gedicht „Die Stadt“ wird eine düstere, verlassene Stadt als unheimlicher Ort des Verfalls und der Vergänglichkeit dargestellt, in der der Tod allgegenwärtig scheint.

—

Demgegenüber wird in Eichendorffs Gedicht „In Danzig“ die Stadt als geheimnisvoller und geschichtsträchtiger Ort beschrieben, in dem die Melancholie vergangener Zeiten und die Schönheit der Gegenwart ineinander übergehen.

https://textaussage.de/gedichtvergleich-heym-die-stadt-eichendorff-in-danzig - —

- Barbara Köhler, „Endstelle“

Ein modernes Gedicht, das man gut auf die Wendezeit ab 1990 beziehen kann.

Eine ganze Welt ging zu Ende – in eine neue musste man sich finden – mit vielerlei Ballast.

https://schnell-durchblicken.de/barbara-koehler-endstelle

—

Widerstand, Aufruhr, Revolution

Wenn es so ins Negative geht, dann kommt glücklicherweise ein anderer Aspekt des Expressionismus zum Tragen, nämlich der Widerstand, der Versuch, aus diesen Verhältnissen und Verhängnissen auszubrechen.

- Richard Dehmel „Predigt ans Großstadtvolk“

https://textaussage.de/ein-gedicht-als-antwort-auf-ein-anderes-schickele-grossstadtvolk-dehmel-predigt

— - Hermann Hesse, „“Die Maschinenschlacht“

Optimismus, dass die Maschinenwelt von den Menschen besiegt werden kann.

Mit interessanter Begründung, die in KI-Zeiten den Menschen eine Perspektive eröffnet.

https://textaussage.de/schnell-durchblicken-hermann-hesse-die-maschinenschlacht

—

Zum guten Schluss: Satire

Schließen wir das Thema vorerst, indem wir es von der humorvollen Seite betrachten.

- Lichtenstein, „Städter in der Landschaft“

https://textaussage.de/franz-lichtenstein-staedter-in-der-landschaft

—- Thema: Der Städter erlebt die Natur als fremd und beängstigend – innere Entfremdung auch außerhalb der Stadt.

- Besonderheit: Umkehrung des typischen Naturerlebnisses – der Städter bleibt innerlich in seiner urbanen Welt gefangen.

- Interessanter Aspekt: Gut geeignet zur Diskussion: Wie prägt die Stadt unsere Wahrnehmung? Auch als Kontrast zu Naturgedichten der Romantik einsetzbar.

—

- Kästner, „Besuch vom Lande“ mit Gegengedicht

https://textaussage.de/anders-tivag-besuch-aus-der-stadt-als-gegengedicht

- Thema: Die Kluft zwischen Stadt- und Landleben – der Städter wirkt fremd, hochnäsig und unverbunden.

- Besonderheit: Ironisch-satirischer Ton, einfache Sprache – klar erkennbare Haltung gegen Großstadtarroganz.

- Interessanter Aspekt: Gut als „Gegengedicht“ einsetzbar – z. B. zu urbanen Selbstbildern wie in Kästner oder Schickele. Spannend auch im Unterricht zur Perspektivumkehr.—

Stadt-Gedichte in der besonderen Form des Sonetts

Klassenarbeit bzw. Klausur steht an – und die Lehrkraft macht eine Andeutung:

Es könnte ein Stadtgedicht in der Form eines Sonetts kommen?

—

Für all die Leute hier eine kleine Ausnahme von der Themen-Ordnung.

Welche Stadtgedichte sind in Sonett-Form zu finden?

Also mit zwei Vierzeilern (Quartetten) und zwei Dreizeilern (Terzetten) bei den Strophen.

Das haben wir ausgelagert auf die Seite:

https://schnell-durchblicken.de/gedichte-in-der-form-des-sonetts-beispiele-und-check-der-bedeutung-der-form

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- Stadtgedichte – Sammlung

Sammlung von Gedichten, die jeweils kurz vorgestellt werden, auch mit Hinweisen auf ihren Einsatz im Unterricht bzw. speziell bei Klassenarbeiten und Klausuren

https://textaussage.de/sammlung-stadtgedichte

— - Stadtgedichte: Infos, Tipps und Materialien

https://textaussage.de/thema-stadt-in-gedichten-infos-tipps-und-materialien-themenseite

— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts

https://textaussage.de/weitere-infos